フリーランスで編集やWebデザインの仕事をしているbranco MICHIYOさんに、「子どもの不登校と仕事の両立経験」についてつづっていただきました。

お子さんが小学校に入学して少し余裕が生まれ、キャリアアップを目指して動き始めたタイミングで始まった不登校。お子さんと向き合う時間の中で、自身の働き方についてあらためて見つめ直したといいます。

家庭との両立でキャパオーバーになり「仕事」を減らすことに

第一子が1歳になるタイミングで転職した事業会社に、私は唯一のデザイナー兼広報の正社員として入社した。唯一のデザイン職採用というプレッシャーの中、「結果を残したい」と意気込んでいたが、予想以上に子育てとの両立は大変だった。

とにかく子どもが寝ない。さらには環境の変化に敏感で、しょっちゅう熱を出す。毎週の病院通い、遅刻早退は当たり前。一方で夫は不規則なシフト勤務で急な休みが取りづらく、さらに夫自身が体調を崩し寝込むことも多く、家族のためと何とかがんばって会社に向かっているような状況。時間的にも体力的にも夫からの協力を得ることは難しく、ほとんど一人で対処するしかなかった。

病気でつらそうな子を前に「また会社を休まなければならないのか」などと思う自分が嫌いになった。仕事も子育ても家事も全部が中途半端だと感じていた。

しかしそんな慌ただしい毎日は、第二子妊娠中、切迫早産で絶対安静になったことから一転。ただぼんやり天井を眺める日々の中で「次こそうまくやろう。ペースを落とせば大丈夫」と考え、産休・育休を経て時短社員として復帰することを決めた。

ありがたいことに、第二子は夜になるとすっと寝てくれた。姉と弟で続けて体調を崩すので遅刻・早退・お休みは変わらず多かったけれど、慢性の寝不足が解消され、頭はずいぶんクリアになってきた。

「これなら仕事と家庭の両立ができる」という淡い期待を抱いたのもつかの間、次に降って湧いてきたのが義実家の相続問題や介護問題。そんな中で持病のメニエール病が悪化し、私はついに会社で倒れた。この時にやっと、「キャパオーバー」だと認めることができた。

夫とたくさん話し合って、私は「仕事」という荷物を減らすことに。2020年4月、晴れて私はフリーランスとなった。

キャリアアップを目指そうと考えた直後の「登校しぶり」

前職の会社と業務委託契約を結び収入が安定していたことなどもあり、フリーランス生活はおおむね順調に走り出した。取材や打ち合わせが入らない限りほぼ在宅で仕事と家事を効率よくこなすことができるし、周囲に気を使うことなく自分で時間を管理できる働き方も、気疲れしやすい私には合っていた。

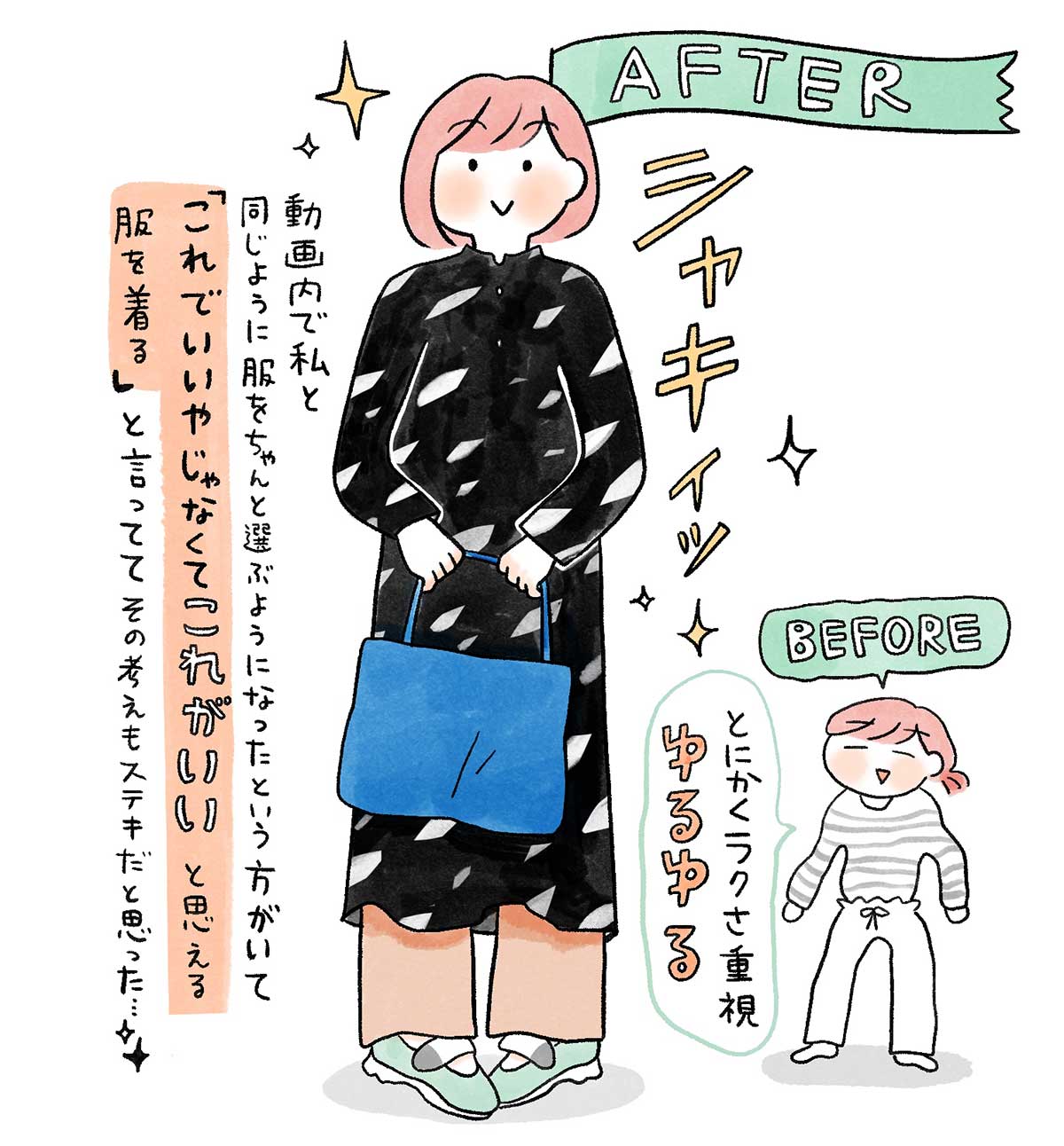

フリーランス3年目に、第一子の娘が小学校へ。私に似て感受性が高く敏感な気質の娘を心配していたが、すんなり学校生活に溶け込んでいった。心身にも時間にも余裕もできたことで「キャリアアップしたい」と考えるようになり、オンラインのWebデザインスクールに入学。日中はこれまで通りに仕事をし、子どもたちがご飯を食べている間や寝ている間を勉強時間に充てるなど、再び慌ただしい日々へ飛び込んだ。

そして小学一年生の三学期、娘は突如学校に行けなくなった。

初めての異変は、ある日曜の夜。娘が「学校がこわい」と泣きながら部屋中をうろうろ歩き回った。理由をたずねても本人も分からず、ただ「こわい」を繰り返した。翌日はゆううつそうに登校したが、帰ってくると「楽しかった」とケロリ。でも数日すると、また同じことに。やがて、朝になるとお腹が痛い、頭が痛いと動けなくなり、学校に行けなくなった。

夜には「明日は行く」と言うけれど、朝になると動けない。私は「休んでいい」と言いながら「本当は行ってほしい」という相反する気持ちもあって、何となくぎくしゃくした空気の中、二人っきりで家で過ごしていた。

担任と話をしてみるも、活動に積極的で友だちと目立ったトラブルもないと言われ、原因らしい原因は見当たらなかった。私の顔色をうかがう娘に対し、できるだけ笑顔でいることを努めたものの、私の心の中は先の見えない不安でいっぱい。「どうして学校に行けないの!」と責めるように私が泣き喚いたこともあった。娘も「ごめんなさい、明日は行くから」と泣き出し、ものすごい罪悪感に襲われ「無理しないでいい」と心にもない台詞を吐いて、二人でわんわん泣いた。

「本当に娘が望むまで学校に行かなくてもいい」と思えるようになるまで、数カ月かかった。

働き方を変え、娘も私も無理のない登校再開を目指した

ある時、毎朝「今日は学校行く?」と聞くことにも、聞かれることにも疲れた私たちは、「お休み」をスタンダードにすることにした。

学校には行ける時だけ、事前連絡を入れる形にして、私が付き添って登校した。この頃は教室には全く入れなかったが、保健室には顔を出すことができた。終始私も付きっきりではあったけれど、30分・1時間と少しずつ滞在時間が増えた。疲れたら休み、かと思えば半日ぐらい過ごせる日もあった。一進一退を繰り返しながら、娘のペースで学校と関わりを持つようになっていった。

娘に寄り添うことにもだんだん慣れ、家でも二人で穏やかに過ごせるようになってきた。「ママと離れたくない」とトイレも一人で行けず、生まれたてのヒナのように私の後に前にと付いてくる娘と、24時間離れることがない生活。

以前と同じようには働けない環境の中で「仕事」を続けるため、「進め方」や「環境」を工夫することにした。タイトな締め切りの新規仕事はお断りをし、余裕を持ったスケジュールを組んだ。デザインの仕事は、後で大きく内容がひっくり返らないよう、完成度7割程度でクライアントに共有し、意見を聞いた上で調整を加えるやり方にした。

また、私は仕事、娘は勉強やお絵描きなど好きなことをして過ごせるよう、作業スペースには横並びで使える長机を置いた。

私のお古のトレース台とカラーペンを娘に与えると、いつの間にかお絵描きからデザイン画に発展し、たくさんのファッションデザイン画が出来上がった。「ファッションデザイナーになりたい」「大きくなったらママとお店を出す」とまで言うように。どんな内装にしようか、場所はどこがいいかなどと語り合った時間は、今でも心を温めてくれる宝物になった。

私は「学校には絶対行くべき」とはもう思わなくなっていた。この頃に娘は、学校に行けない理由をぽつぽつと話してくれた。「教室で騒ぐ子が理解できない、どなる先生がこわい、でも授業は好き」。学びへの意欲が高い娘のために、教育を誰が・どこで提供するかが次の悩みになった。

私が勉強のサポートをするのにも、限界がある。フリースクールや家庭教師・不登校向け学習塾といった選択肢もあるが、どれも毎月4〜5万円の出費が必要な上、学校ほどの手厚さは期待できないし、通えても付き添いが必要な場面も多い。私は既存の仕事をこなすだけで精一杯、しかも収入が下がっている中、難しい選択だった。

娘には、そのままを伝えた。学校以外の選択肢を二人で探って、体験して、その上で娘は「学校」を選んだ。私ができることは、娘が学校に行きやすい環境を整備することだけ。あとは娘自身でがんばるしかないと腹をくくった。

娘への理解と環境整備のために、たくさんの本や記事を読んだ。そして本を参考にしながら、周囲の環境に刺激を受けやすい娘の性質について、A4サイズの紙3枚にまとめた。

例えば、大きな声や叱責には他の子以上に萎縮すること、娘が保健室に行きたいと訴えるのはすでに限界がきているタイミングなので快諾してほしいこと、真面目でルールを重んじるので期待された役割はきちんとこなせることなど。

苦手なことだけでなく、長所の部分も記した。できるだけ簡潔に、先生方に実行してもらいやすいように。担任や教頭先生に直接相談し、さらにはもうすぐ2年生になるタイミングだったので、次の担任にも引き継いでいただけるようお願いした。

また、娘が信頼できる先生方には、娘がきたら笑顔で受け止めてもらえるよう、お願いのあいさつ回りもした。中でも保健室の先生は、娘だけでなく私のことも気遣ってくれた。この時期、踏ん張りがきいたのは、間違いなくこの先生のおかげだ。

悩んで選んだ道は全部「正解」。「今」の積み重ねが未来を築く

娘はずいぶんと元気になってきた。母子登校は続いていたが、担任の配慮もあって、保健室登校から教室に行ける日も増えた。時には、放課後に学校のお友だちと公園で遊ぶことも。登校しぶり以前よりも、かえってのびのびと活発になってきたようにも思えた。「自分のことは自分で決める」と自信もつき、私から離れても平気な時間が多くなってきた。

明るい兆しが見え始めた一方で、私にはこれまでの疲れがどっとのしかかってきた。母子登校で子どもたちの中に一人ぽつんと大人が混じる状況は、何とも言えないしんどさがあった。「もう母子登校を止めたい。でもそのせいでまた学校に行けなくなったら」「そもそも私がいつまでも娘に合わせるから、甘えているのかも」何が正解か分からず、スクールカウンセラーに「正解」を求めた。

返ってきた答えは意外なものだった。「決まった正解はない、あなたが悩んで決めたことが正解」。また同時に、学校に行く行かないは娘の問題で、私が悩むことではないとも言い切られた。

私は自分の気質とよく似た娘をいつの間にか自分と同一視していて、親として良い方向に導かなければと勝手に気負っていたことに、ようやく気付いた。

それからは「娘のことは娘に任せよう」と割り切ることができた。それに私は十分によくやっていると、肯定的な気持ちも湧いてきた。

ともに悩んで、寄り添ってくれた先生方とも話し合って、これからは教室へと背中を押そうと決めた。娘ならできる、と信じようと。

さらに幸運なことに、このタイミングで、同じクラスのお友だちのお母さんから「子どもたちを一緒に登校させよう」と声をかけていただいた。娘には「ママは一緒に登校するのも教室に行くのもつらいから、もう行かない。学校に行くのも、早退するのも自分で決めてね」と正直な気持ちを伝えた。娘は不安そうにしていたけれど、大好きなお友だちの支えもあって、決意したように「がんばる」と一言。

まずは一週間と送り出してから2カ月。ほとんど休むこともなく、1日学校で過ごすことができている。以前は私とお店を出すと言っていたのに、今ではお友だち数人と一緒にやる約束をしたからごめんねと言われた。さみしい気持ちも少しはあったけれど、娘の成長がたまらなくうれしかった。

思えば、私はいつも焦っていた。5年後、10年後のキャリアをいつも右肩上がりの線で思い描いていた。向上心があると言えば聞こえがいいけれど、もっとキャリアアップしたい、もっと稼げるようになりたいと、「未来」ばかり見て「今」を見ようとしていなかったのかもしれない。

登校しぶりが始まってから娘とどっぷり過ごした期間は、私のいろいろなハードルを下げてくれた。むやみやたらに仕事を増やしたり、スキルアップを図ったりするのではなく、「今」の家族との時間、暮らし、仕事のご縁を大切にしたいと思うようになった。

今年は第二子の息子が小学生になる。親も歳を取るし、自分も若くない。また思いもよらないようなことが起こるかもしれないけれど、これまでだって何とかなってきたのだから、これからだって何とかなると構えられるようになった。

「今」の積み重ねが「未来」になる。正社員でがんばってきた時間があったから、フリーランスとしてやってこれた。フリーランスになって時間や仕事量の調整ができたから、子どもに存分に寄り添うことができた。今の働き方は、今の私にぴったりフィットしている。正社員でもフリーランスでも働き方はその時々に合わせて選べばいい。その時々でがんばっているなら、毎回自分で自分に100点をあげていい。

家族みんなが機嫌よく過ごせているなら、十分幸せだ。

編集:はてな編集部

仕事と子育てへの向き合い方に悩んだら

りっすん by イーアイデム

Xも更新中!

Follow @shinkokyulisten

<Facebookページも更新中> @shinkokyulisten