お笑いカルテット「ぼる塾」の酒寄希望さんは、自身の育休中にグループが大ブレイク。自分に自信が持てなくなり、しばらく落ち込んだ経験があります。

そんな酒寄さんが“負のスパイラル”から抜け出せたのは、前向きな言葉をかけてくれるメンバーの存在だけでなく、酒寄さん自身が思考を転換し「自分ができること」を見つけられたからでした。

「ネガティブ」は自分を守るため。無理してポジティブにならない

酒寄希望さん(以下、酒寄) あんりちゃんとはるちゃんが「しんぼる」、私と田辺さんが「猫塾」という別々のコンビで活動していたときはまったく売れず、つらい時期を励まし合ってきました。だから、仲間が「ぼる塾」として結果を出したのはとてもうれしかったんです。

でもその反面、「もしかして私がいたから売れなかったのかな」「大好きな田辺さんの足を、私が引っ張り続けていたのかも」という気持ちも出てきてしまって……。

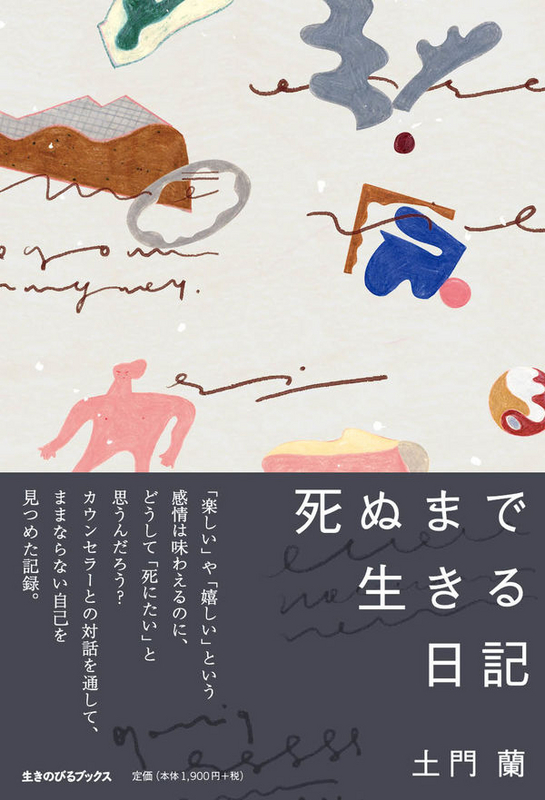

ぼる塾の4人。左から、あんり、酒寄希望、田辺智加、きりやはるか(敬称略/写真提供:吉本興業)

田辺さんはそんなことを考えるような人じゃないって分かっているのに「酒寄さんのせいだと思われていたらどうしよう」「田辺さんが離れていってしまったら?」と、のたうち回るほど悩んでいました。

3人がせっかく売れて忙しいときに、こんな気持ちを伝えても余計な混乱を招くだけだと思うと、みんなに悩みを打ち明けることもできなかったんです。

酒寄 そもそも、私は自分に自信がなくてネガティブなタイプなんです。何をやっても「これで合ってる?」「大丈夫かな」と人目を気にしてしまうからこそ、芸人になってもっと明るい性格に変わりたかった。生来の自信のなさを補うために、仕事のときは事前準備をやり込むことでなんとか芸人を続けてきました。

ただ、田辺さんは養成所で出会ったときから本当に面白くて。彼女と一緒だったらもっともっとおもしろいことができると感じていました。

そんな中で産休・育休を取ることになり、私のいない3人の「ぼる塾」が完成してしまった。私はいったい「何」を休んでいるんだろう? と、分からなくなったんです。

酒寄 田辺さん、あんりちゃん、はるちゃんが「酒寄さんが戻ってきて4人になったときが、本当のぼる塾のスタートだよ。酒寄さんは、今から何にでもなれるんだよ」と言ってくれたことです。

私は自分がぼる塾に合流することをゴールだととらえていたけれど、そこから始まると言ってくれたことに、とても救われました。「何者でもない」じゃなくて「これから何にでもなれる」って考え方も、すごくいいなぁって。

酒寄 私はネガティブなんですけど……ネガティブって、自分のことが大切だからこそなるものなんじゃないかなって思うんです。自分を守るための「予防」として、悪いことばかり考えてしまうというか。

でも、このときはメンバーが言うように「これから始まるんだ」と考えた方が、ずっと楽になると思えたんです。

「自分を大切にする」という考えはそのまま、思考のベクトルを変えただけ。根本からポジティブになろうとしているわけじゃないから、そんなに無理もしなくていいし、すごく心が軽くなりました。

私にしかできない「ぼる塾」への貢献を見つけた

酒寄 「私にしかできない、ぼる塾への貢献」に気付いたことが大きかったです。

私、自分に対しての自信は持てなくとも、「田辺さんは絶対におもしろい」という自信だけは昔からあって、田辺さんのおもしろさをどう伝えるかをずっと考えてきたんです。

田辺さんに、「今日楽しいことあった?」と聞いたら、「ダチョウ倶楽部さんと熱々おでんした!」と返ってきて、彼女の現実は大喜利の答えみたいだなと思いました。

— ぼる塾 酒寄 (@no_zombie) 2023年12月12日

酒寄 はい。養成所時代、構成作家さんに「田辺は自分の面白さに気づけないから、酒寄が田辺の面白さを教えてあげな」と言われたことがありました。そのアドバイスを受けて田辺さんは「どれがおもしろいか判断できないから、酒寄さんがいないときに起こったことは全部話すね」と、日常にあったことを逐一LINEで報告してくれるようになったんです。

その習慣をあんりちゃんもはるちゃんも知っているから、育休中もみんなが今日あった出来事を連絡してくれていたんですが、それがすごく面白くて。

ファンの方に伝えたらきっと喜んでくれるだろうなと思い、SNSやブログに書くようになったら予想以上に面白がってもらえて「そうか、文章を書くことでも笑いが取れるんだ」と気付いたんです。

酒寄 最初は「おもしろいから書いてもいい?」くらいのノリだったんですけど。子育てで舞台には立てなくても文章なら家で書けますし、この距離感、この視点からぼる塾のことを書けるのは、私しかいません。

芸人としても「おもしろい」と言ってもらえると、ものすごく喜びを感じて。「私はやっぱり、おもしろいことをしておもしろいって言われたいんだ」「この仕事が好きなんだ」と再認識しました。

だったら「育休中に居場所がなくなっちゃった」なんて言ってないで、自分ができることをなんとかやり続けながら、くらいついていきたいと考えたんです。

酒寄 3人からするといろんなことを気にし過ぎる私のネガティブな部分が「もはや面白い」らしく、そうやって笑ってもらうことで気が楽になっています。

酒寄 これは養成所時代のエピソードですが、益若つばささんに憧れて27歳でギャルデビューしたり、新大久保のサムギョプサル屋さんの店員さんに恋をして韓国語を勉強し、意を決して話しかけたら日本語で「国に帰ることになりました」って言われたり……。

ほかにも面白いエピソードをめちゃくちゃ持ってるのに「私はベーグルが作れるから、テレビでその話をしようと思う」と。「いや、ベーグルよりもっと強い武器あるから!」と思いますね(笑)。

「やれること」を増やせば、自信のリスクヘッジになる

酒寄 はい。もともとはiPhoneが何なのかも分からないほどの機械音痴だったんですが……「みんなの面白さ」を知っている私が動画を編集できたら、ぼる塾にとってすごくプラスになるだろうなと思ったんです。

構成作家さんをはじめ、いろんな人に教えてもらいながら、なんとかできるようになりました。くじけそうなときは「いまこれだけ苦手ってことは、伸びしろしかない!」と思うようにして。

酒寄 文章や動画もそうですが「表舞台に立つ」以外で自分の役割を開拓するようになりました。

例えばあんりちゃんは「ゼロからネタをつくるよりも1のネタを100に膨らませていくのが好き」なので、ゼロから1を作るのは私が担当することにしたんです。田辺さんがテレビに出るときのトークの戦略も練っています。

あとはみんなが苦手なスケジュール管理も私が率先してやっています。「明日は人間ドックだから、21時以降は食べちゃダメだよ」ってLINEを送ったり。

酒寄 私の場合、そうやって自分がやれることの幅が広がるにつれて、一つの仕事に全集中することがなくなり、必要以上に落ち込むことが減ったんです。

なにかに全力を傾けていると、それがダメだったときに全て終わりだと感じてしまう。でも、舞台や文章、ネタづくり、動画編集といった一つひとつの仕事を全て別物だととらえていたら、どれかで失敗したとしてもなんとか気持ちが保てるというか。

昔は舞台でスベッたら、100%そのダメージを受けてしまっていました。でも、今は「ダメージを受けた分、文章の仕事を頑張って取り返せばいい」と思えるようになって。そうすると、今度は文章執筆で得た経験が、次の舞台でウケるネタ作りにつながってきたりもするんです。

SNSで悪口を言われたときも「誰だって全ての人に好かれるわけじゃない」と受け取れるようになりました。

酒寄 そうですね。まったく知らない人たちからの心ない言葉を真に受けて落ち込むより、ぼる塾のみんなや家族、温かいファンの方々の思いやりや励ましの言葉に耳を傾けた方がいい。

そう思えるようになったのは「酒寄さんは生きているだけでいいんだよ」と言ってくれる、私のことを本当に大切に思ってくれている人たちのおかげです。私が落ち込んだら、周りの大切な人たちを傷つけちゃいますから。

あんりちゃんも「ひとつのアンチコメントで、100の応援コメントに対するうれしい気持ちが消えるなんてもったいない」と言っていて、本当にそうだなって。

「自己肯定感は高くあるべき」は、苦しい

酒寄 まず、あんりちゃんとはるちゃんが、人に対する無償の思いやりを持っているからです。二人に出会うまで、私は「あなたのために」という言葉がそんなに好きじゃなくて。

いうても自分のためにやってるでしょ? と思っていたんですが、二人は本当に100%で「相手のために」行動できる人。二人が何かしてくれたときは同情じゃなくて、シンプルに優しい気持ちからなんです。

まっすぐな二人を目の当たりにして「私なんて……」と落ち込んでしまいそうなところで、田辺さんは「私は自分にリターンがあると思って人に優しくしてるよ」と言ってくれる。

あんりちゃんとはるちゃんの天真爛漫な優しさと、田辺さんの地に足の着いた考え方のバランスがすごく良いから、ぼる塾はうまくいっているんじゃないかなぁと思います。

酒寄 「明るくなりたかったから芸人を目指した」という話をしましたが、いざ芸人になってみると、みんながみんな明るく楽しいわけじゃなくて、おとなしさや暗さを武器にして笑いを生む人がいることも分かりました。

いまは、ネガティブだからこそつくれるネタもあるし、自分の個性で勝負できる仕事に就いているんだと感じます。

酒寄 ネガティブな人ほど自分と向き合っているから、そのベクトルをくるっと反転してしまえば、一気にポジティブになるのかも。あと、ポジティブな人たちと一緒にいることで考え方が伝染してきた、というのは確実にあると思います。

酒寄 まさに最近、田辺さんと蕎麦屋に並びながら「『自己肯定感』って言葉をどう思う?」と話したばかりなんです。そのときに「自己肯定感は高い方がいいと決めつけると、低いときにどんどん苦しくなってしまうんじゃない?」という話になって。

田辺さんは「私は自己肯定感が高いわけじゃなくて、何かがうまくいったらラッキー、何かがおいしかったらハッピーと思うだけ」「自分がうれしかったことを、ありのまま受け止めるだけでいいと思う」と言っていたのですが、私もそう思います。

自分のことを好きになれなくたって、少しでも楽しいと思える日があるなら、もうそれで充分なんじゃないかなと。私も「こうでなきゃいけない」と考えて苦しくなるより、自分が楽でいられる考え方を選んで、自分なりにその日一日を楽しく生きていきたいです。

取材・文:菅原さくら

撮影:関口佳代

編集:はてな編集部

「自己肯定感が低い」ことに悩んでいるあなたへ

りっすん by イーアイデム

Xも更新中!

Follow @shinkokyulisten

<Facebookページも更新中> @shinkokyulisten