トオノ?

初めてその地名を聞いた時、全くピンとこなかった。どこにあるのかも知らなかった。

30代は意義を強く感じられる仕事がしたいと、東京ではなくローカルで生きることを決めた。しかし、これまでのつながりを断ち、ゼロから新しい世界に飛び込むのはあまりにも勇気が必要だった。

しかも移住先は縁もゆかりもない東北の奥地・岩手県遠野(とおの)市。冬はマイナス20℃と聞いておびえた。

はじめての遠野にて。想像を超える寒さに、ここへ住むのは無理だと思った

しかし、信頼する人からの「向こう10年を考えた時に、知らない土地にゼロから入ることは絶対力になる。というか、つべこべ言ってんじゃねぇ」という一言が決め手になった。背中を押されるというより、蹴っとばされた勢いで「行きます」と口から出た。

この記事は、当時29歳の会社員が「地域おこし協力隊」として見ず知らずの土地に移住し、山越え谷越え経験したことを綴ったものである。言うなれば、”きれいごとではないローカル地上戦記”。

その3年間の日々を

・移住者に待ち受けていた、さまざまな戦い

・“ただのソトモノ”を突破できた3大転機

・戦いを経て得た学び

の順に振り返ってみたい。

コラムを書くにあたり、設計図として作成したスライドを公開する。目次がわりにご覧いただけたら幸いだ

“「地域おこし」に協力してくれる人たちだよね?”

移住後、東京とは着るものも食べるものも会う人も変わった

移住後、面接を経て遠野市の「地域おこし協力隊」となった。ざっくり言うと青年海外協力隊の地方版みたいなもので、全国で約5000人がこの制度を利用し、最大3年間、国からお金をもらいながら日本各地の自治体の下で活動している。

農業など一次産業の担い手として採用される人もいれば、3年間で起業を目指す ”ローカルベンチャー” として採用される人もいる。自分は後者で、移住後に起業した。

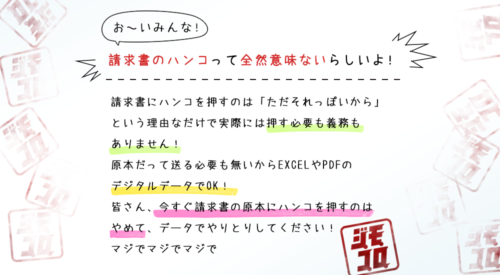

誰が考えたかは知らないが、「地域おこし協力隊」のネーミングによって5000人が背負っている十字架がある。 それは『「地域おこし」を(無償で)「協力」してくれる人たちだよね?』という認識。

なんだかこの時点で目に見えない上下関係ができているが、実際「ん?」と思うことは少なからずあった。

移住者に待ち受けていた、さまざまな戦い

移住後には、さまざまな戦いがあった。まずは「わしらの税金使って暮らしてる人たちだよね?との戦い」だ。

協力隊の管轄は総務省なので、実質、ほぼ総務省の予算で成り立っているのだが、そのあたりは勘違いされやすい。また市の非常勤職員という位置付けであるため、行政に対していいイメージを持っていない方々から目の敵にされやすく、その手の批判とは3年間ずっと付き合っていたように思う。

次に「いつまで遠野にいるの?との戦い」。

協力隊の任期が3年であることを地域の方々は知っているので、「3年経ったら(どうせ)いなくなるんでしょ?」とよく聞かれた。特に移住直後で3年後なんて全く想像できないなか、この質問には結構困った。

そして、一番難しかったのが「どんな人たちなの?との戦い」だ。

どんな移住者なのか探られ、遠巻きに様子を見られている感覚は4年目に入った現在でも時々感じる。クラスに転入生が来た時、誰しも最初はじっと様子を見るはずなので、とにかくこちらから出向き、自己紹介を繰り返すほかはない。

いろいろと書いたが、いずれも「ソトモノ」である移住者の宿命で、誰しも通る道だと思う。

「関係人口」という言葉の通り、地域との関わり方は多様化しているが、出入りの多い移住者を見てくるとよそ者扱いが消えないのも自然だ。自分も地元側だったら絶対そうなる。

“ただのソトモノ”を突破できた3大転機

ソトモノとしての通過儀礼を一通り経験してもがいていた1年目、状況が好転し始めた。その背景には三つの転機がある。

①生き残りをかけた独立

初めて経験する東北の冬。「今年は暖かいよ」と言われつつ、温度計はマイナス18°Cを指していた。

移住後、自分はすぐには起業せず、遠野に集まったローカルベンチャーたちをサポートするコーディネートの役割も担っていた。しかし、これがなかなか難しい。

慣れない環境での生活や起業未経験でサポートすることへの自信のなさから自己肯定力が著しく下がり、自分は何ができるのかわからなくなっていた。このままではよくない。仲間に相談し、他人のサポートを辞め、自分の活動に専念させてもらうことにした。

39℃の謎の高熱を三日間続けて出したことも。妻のインスタグラムから

こんな早く独立することになるとは全く考えていなかったが、一度原点にもどり、自分の得意な広告・プロデュース業に特化して再出発しようと思った。屋号は両親が田舎で営む割烹屋「富川屋」をそのまま引き継いだ。

無個性な黒いリュックをやめて、独立を機に黄色に変更。何かを変えたいと思った。

独立を決めたはいいが、どうやって生きていこうかとモヤモヤは続く……。今では笑い話となっているが、周囲に「結婚式の映像制作ならできるかもなぁ」と相談していた。

そんな暗い冬が明け、東北に遅い春が訪れた頃、思いがけずトントントンと三つの仕事の相談が入った。ガイドブック、組織のブランディング、ホームページの制作。なかには独立を応援する意味も込めて発注してくださった方もいた。本当にありがたかった。

あやふやな自信の中、とにかく必死に働いた。その結果、周囲の協力もあり納得のいくものができた。

独立直後、制作した冊子を1400冊車に積んで全国を配り歩いた

そこからは時間の流れがグンと加速した。2年目の秋頃、ふと気付くと自分の置かれている場所の風向きが変わったような感覚があった。この時のことは鮮明に覚えている。仕事の成果が現れてきたことで周囲の見る目が変わり、まるでオセロが黒から白へ一気に変わったかのような感覚だった。

②結婚

プライベートの大きな転機は、どん底だった1年目の冬。

東京生まれ渋谷センター街育ち、元ガングロギャルの妻との入籍だった。「生きる力をつけたい」と東日本大震災直後に遠野へ移住した、バイタリティの塊のような女性だ。妻とは移住後に出会い、一緒にプロジェクトを立ち上げる過程で知り合った。

元ガングロギャルの色白の妻。いまは仏のような顔をしている

春には21人の集落で100人以上が集まる古式ゆかしい結婚式をした。馬をひいて長持唄を歌った花嫁行列。市長と副市長も列席する大事になった。翌日のケーブルテレビと新聞には自分たちの顔がでかでかと載っていた。

「永住する気になったのな!」と町の人に言われた時は困ったが、地域で活動する時の第一ハードルである「お前さん誰?」へ回答する永久フリーパスを手に入れたようなできごととなった。

③師匠との出会い

三つ目の転機は、75歳の師匠との出会いだ。

師匠は今もバリバリ現役で、”日本民俗学の夜明けを告げた本” である柳田國男の『遠野物語』や市史の研究をしている。

この数年、一緒に活動しながら遠野物語の現場に連れて行ってくれたり、本が登場した背景や、その中で紹介されている伝説や風習について詳しく解説してくれたりと、知らない世界の扉を開いてくれている。

誇張ではなく、この人との出会いで人生が大きく変わった。

いま自分は『遠野物語』に夢中だ。この本に登場する物語をデザインや編集の力で編み直し、今を生きる人々の糧とするべく活動している。

そして、師匠は何より地域からめちゃくちゃ愛されている。悪く言う人を聞いたことがない。地元に愛されている人を師と仰ぎ、一緒に活動していると ”あの先生の下で勉強する若者”と地域で認識してもらえるようになった。そして応援してもらえるようになった。

独立、結婚、師匠との出会い。地域で生きる自分にとってこの三つのできごとはとても大きく、何よりその土地に入り込めば入り込むほど地元の方々から信頼され、リアクションがあり、それが心から嬉しかった。

その後も集落の草刈りなど日常行事はもちろん、郷土芸能団体に入らせてもらって舞い手となったり、地域の野球チームに参加させてもらったり、小学校の演劇のお手伝いをさせてもらったりしている。とにかくソトモノのイメージを壊したかったのと、都会では味わえない暮らしが純粋に楽しかった。

こうして3年が経ち、いつしか黒かったオセロは一枚ずつ白に変わり、気づけばダーっとひっくり返っていったように思う。今では、たくさんの応援してくださる方々が周りにいる。

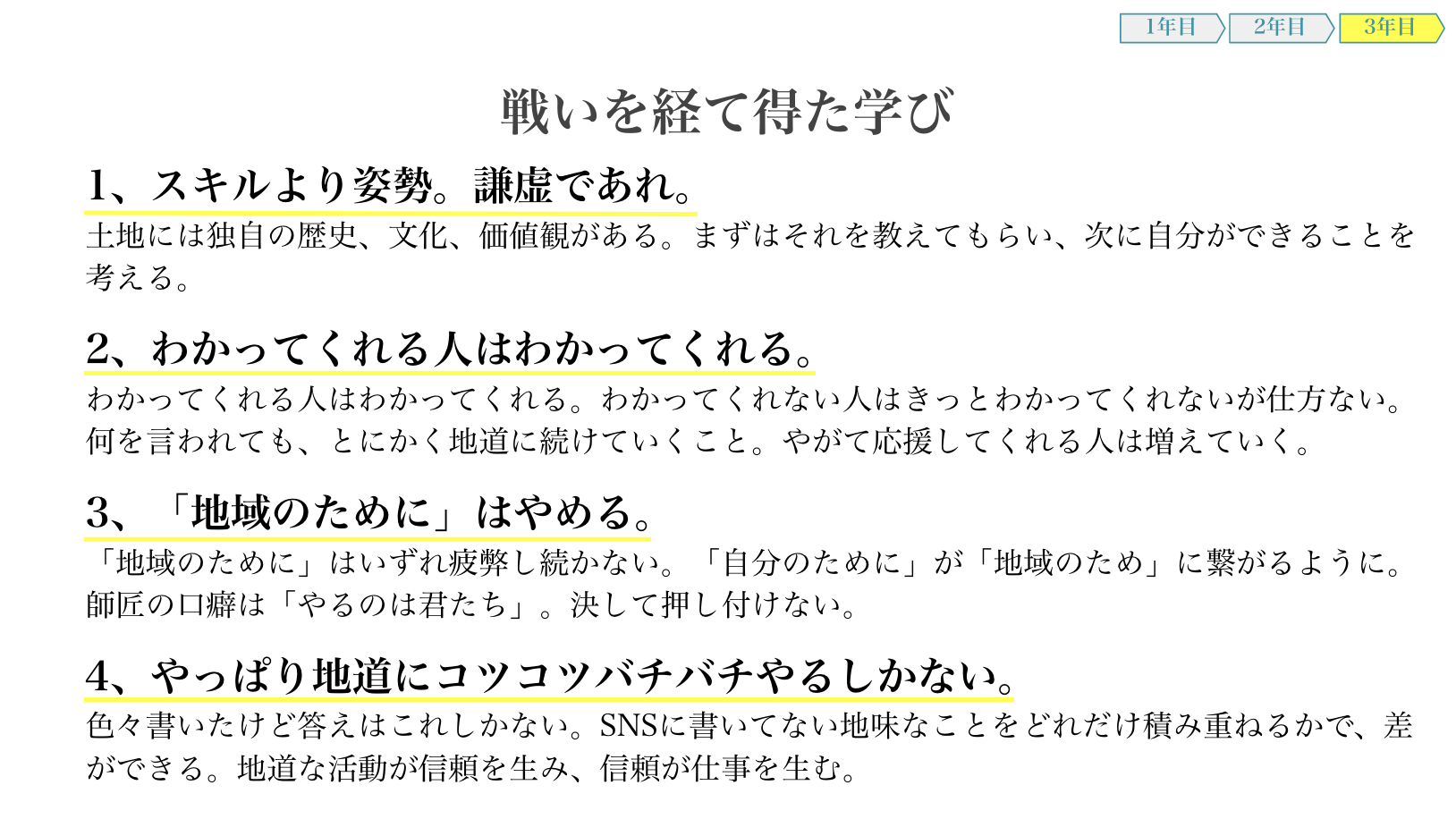

戦いを経て得た学び

2019年8月、3年間の地域おこし協力隊としての任期が終わった。いろんな戦い、転機を経て得た学びがいくつかある。この機会に紹介させていただくので、皆さんの何かの役に立てば幸いだ。

ローカルでの生き方・関わり方は人それぞれ違ってよいと思うので、これが正しいわけではない。ただ、その地に飛び込み、もがきながらも土地の人々と誠実に向き合うことで得られるものはたくさんある。今では移住してよかった、と心から思う。

なんだか偉そうに書いてしまった。

感覚的にはまだシーズン1の全12話が終わったぐらいなので、これからシーズン2が始まろうとしている。

最近、妻は海外ドラマの『24』にハマっている。毎日寝室から時計の音と爆撃音が聞こえるが、あえてツッコまず静観している。疲れて帰宅したとき、ロジックを超えて自由気ままに過ごす妻がいることは、なんだかんだ何よりの癒しなのかもしれない。

シーズン2でも引き続き、この遠野の地で生きていく。地域の方々と手を取り合い、ローカルというバトルフィールドをサバイブしていきたい。

イラスト:藤田マサトシ