「え、おかんってお屋敷育ちのお嬢様だったの?」

「親父の会社が潰れて、差し押さえ?」

「一念発起で起業して、66歳の今もずっと現役?はは、全然知らなかった」

こんにちは。ジモコロ編集部の日向コイケです。

何かと慌ただしい年の瀬、いかがお過ごしでしょうか?

実家に帰省する人も多い季節。久々に家族と合うと、昔話で盛り上がることもしばしばですよね。親が自分と同い年のころの話を聞くと、案外おもしろいエピソードが出てきたりして。

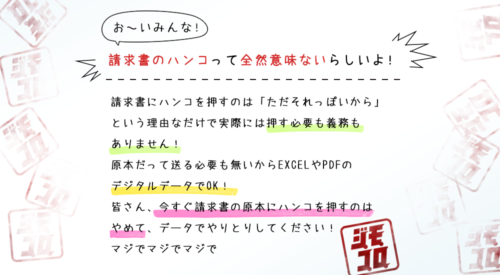

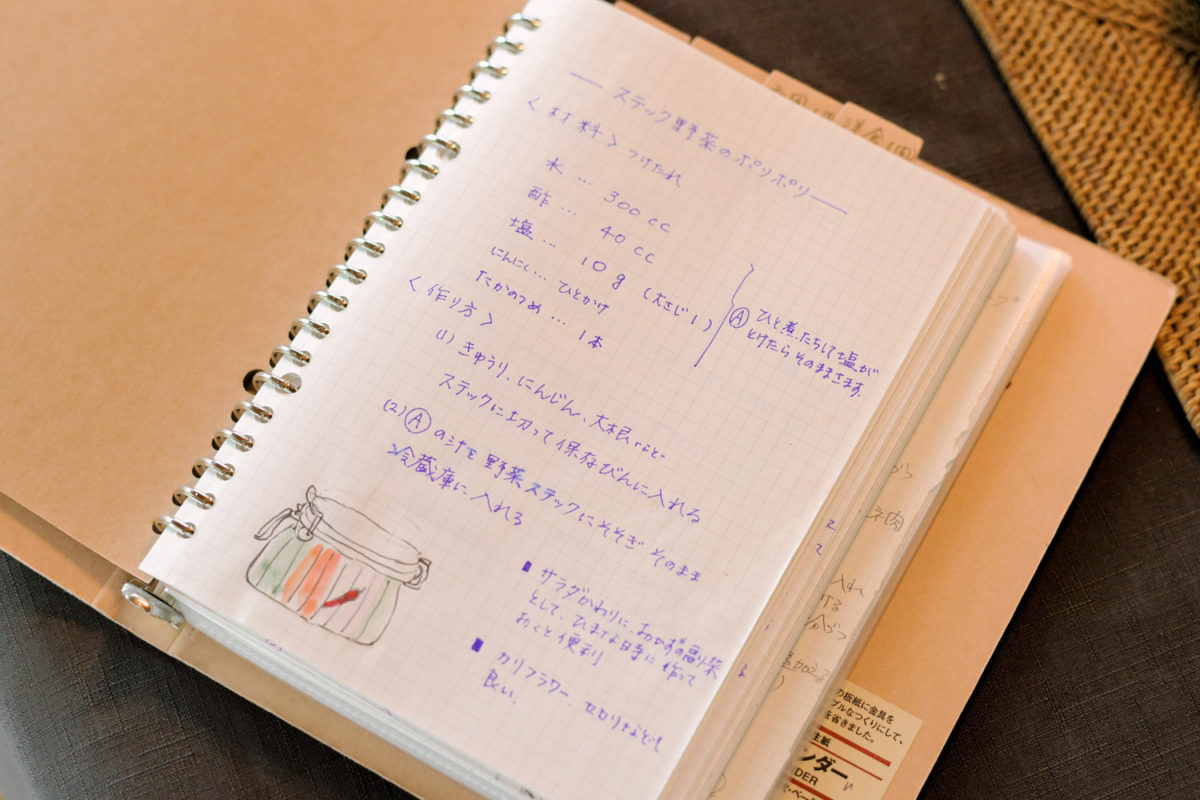

そうそう、話は変わりますが、昨年、母から送られてきたレシピをツイートしたところ、大変にバズってしまいました。

母から「スティック野菜のポリポリ」とレシピが送られてきた。めちゃうまくてプリッツ並みにポリポリしてる。 pic.twitter.com/Xhfavua3Va

— 日向コイケ|Huuuu (@hygkik) May 13, 2021

RTが約1.1万、いいねが約4.9万の大反響!

それ以降、会う人に「素敵なお母さんだね」なんて言われることも増えて、ちょっと照れくさい気持ちになったり。

でも、一つ困ってしまうのが、「お母さんは何をしてる人?」という質問。

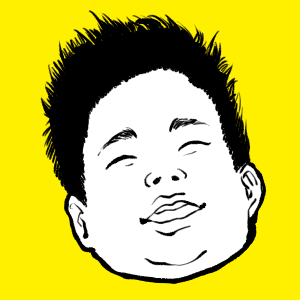

実は、自分が物心着いた頃には両親共働きだったので、全然母親のことを知らないんです。ただ過去の記憶をたどってみると、うちの母って謎が多くて。例えば……

「うーん。思い返すほどに素性が分からない。おかんは何者なんだ?」

「うーん。思い返すほどに素性が分からない。おかんは何者なんだ?」

「これを機会に取材してみればいいじゃん。ジモコロの親子取材は鉄板企画だからね」

「これを機会に取材してみればいいじゃん。ジモコロの親子取材は鉄板企画だからね」

「え、母親を?いやー、さすがに恥ずいっすよ」

「え、母親を?いやー、さすがに恥ずいっすよ」

「日向くん、最近忙しくて全然実家に戻ってないでしょ?お母さんもきっと喜ぶよ。ちなみにこれ編集長命令ね」

「日向くん、最近忙しくて全然実家に戻ってないでしょ?お母さんもきっと喜ぶよ。ちなみにこれ編集長命令ね」

「えー!!」

「えー!!」

というわけで、なかば気の乗らない流れで始まった本取材。結論から言うと、冒頭の通り、母の波乱万丈な人生を垣間見る、大変濃厚な時間となりました。

みんなに一目置かれる『スーパーおかん』はどのようにしてスーパーになったのか。そこに至るまでの大いなる苦労と葛藤とは。

大反響を呼んだ「おかんのレシピ」の原点

こちらが私の母、小池 悦子です。昭和31年生まれの御年66歳。

「というわけで、『おかんが何者なのか』を知るために来ました」

「というわけで、『おかんが何者なのか』を知るために来ました」

「僕も気になって付いてきちゃいました」

「僕も気になって付いてきちゃいました」

「急に連絡があったからびっくりしちゃった!よく分からないけど来てくれて嬉しいわ。お茶でもしながら話しましょ」

「急に連絡があったからびっくりしちゃった!よく分からないけど来てくれて嬉しいわ。お茶でもしながら話しましょ」

「色々と聞きたいことはあるんだけどさ。まずは自分のレシピがあれだけネットで話題になったことについて、どう思った?」

「色々と聞きたいことはあるんだけどさ。まずは自分のレシピがあれだけネットで話題になったことについて、どう思った?」

ツイート後、webメディアに取材され、その記事にもはてブが883件ついた

「私はインターネットとかよく分からないんだけど……。でも、反響があったことはシンプルに嬉しかったわよ。自炊に関心のある若者がこんなにも多いんだなと思って。今は外食も盛んだし、コンビニやらファストフードがあって、いつでもおいしいものが食べられるじゃない」

「私はインターネットとかよく分からないんだけど……。でも、反響があったことはシンプルに嬉しかったわよ。自炊に関心のある若者がこんなにも多いんだなと思って。今は外食も盛んだし、コンビニやらファストフードがあって、いつでもおいしいものが食べられるじゃない」

「たしかに。ウーバーすれば、もはや家で外食できる時代だもんね」

「たしかに。ウーバーすれば、もはや家で外食できる時代だもんね」

「でもね、日本には元々季節ごとの『旬』を大切にする文化があって、四季折々の行事にも一つ一つ意味があるのよ。最近はそういうことを家庭で教える機会も減ってるけど、せめて息子にはと思って時々レシピを送るようにしてたの」

「でもね、日本には元々季節ごとの『旬』を大切にする文化があって、四季折々の行事にも一つ一つ意味があるのよ。最近はそういうことを家庭で教える機会も減ってるけど、せめて息子にはと思って時々レシピを送るようにしてたの」

「改めて見ましたけど、イラストを添えたり、凝ってますよね」

「改めて見ましたけど、イラストを添えたり、凝ってますよね」

「別に大した内容じゃないのよ。お料理本じゃなくて、あくまでおうちご飯だから。でも紙に書いておけば、ふとした時に読み返せるじゃない?我が家は財産は残せないけど、知恵とか知識なら残してあげられると思って」

「別に大した内容じゃないのよ。お料理本じゃなくて、あくまでおうちご飯だから。でも紙に書いておけば、ふとした時に読み返せるじゃない?我が家は財産は残せないけど、知恵とか知識なら残してあげられると思って」

「たしかに日向くんってコンビニ飯とか全然食わんよね。母から子へ食のリテラシーが継承されてる!」

「たしかに日向くんってコンビニ飯とか全然食わんよね。母から子へ食のリテラシーが継承されてる!」

「言われてみればたしかに。ちなみに、おかん自身の食への関心はどっから来てるんだろう?」

「言われてみればたしかに。ちなみに、おかん自身の食への関心はどっから来てるんだろう?」

「小さいころの体験が影響してると思う。私は祖父の実家で生まれたんだけど、年がら年中、来客が当たり前の家だったの」

「小さいころの体験が影響してると思う。私は祖父の実家で生まれたんだけど、年がら年中、来客が当たり前の家だったの」

目黒区の緑が丘に建つ日本家屋

「おじいちゃんは和弓が趣味でね。庭に弓道場があったから、友だちが来るとなると50人くらい集まって、毎回大変な騒ぎになるのよ」

「おじいちゃんは和弓が趣味でね。庭に弓道場があったから、友だちが来るとなると50人くらい集まって、毎回大変な騒ぎになるのよ」

「庭に弓道場?もしや、おじいちゃんは金持ちだった?」

「庭に弓道場?もしや、おじいちゃんは金持ちだった?」

「おじいちゃんは畳屋の息子で、防虫成分を染み込ませた畳を開発して財を成した人だったの。その頃の日本は蚊が病気を伝染していたから、すごい重宝されたんだって」

「おじいちゃんは畳屋の息子で、防虫成分を染み込ませた畳を開発して財を成した人だったの。その頃の日本は蚊が病気を伝染していたから、すごい重宝されたんだって」

「はー、じゃあおかんはお嬢さまだったわけだ」

「はー、じゃあおかんはお嬢さまだったわけだ」

「そう、お嬢さまだったの」

「言い切った……」

「言い切った……」

「今思い返しても、相当立派なお家だったと思う。和洋折衷の応接間があって、庭には滝とか川が流れてたりしてね」

「今思い返しても、相当立派なお家だったと思う。和洋折衷の応接間があって、庭には滝とか川が流れてたりしてね」

「これが庭?観光地じゃなくて?」

「これが庭?観光地じゃなくて?」

「すごいでしょ。日本の家ってよくできてて、普段閉まっている襖を開けると大広間になるの。人寄せの時になるとそこにバーッとお膳が並ぶわけよ。そのころの風景が大好きでね」

「すごいでしょ。日本の家ってよくできてて、普段閉まっている襖を開けると大広間になるの。人寄せの時になるとそこにバーッとお膳が並ぶわけよ。そのころの風景が大好きでね」

「その時の体験が、食への興味に繋がったってこと?」

「その時の体験が、食への興味に繋がったってこと?」

「そうかもね。私は父の仕事の関係で13歳から4年間ドイツで暮らしてたから、異国の地で食べる母の和食が嬉しかったってのもあると思う」

「そうかもね。私は父の仕事の関係で13歳から4年間ドイツで暮らしてたから、異国の地で食べる母の和食が嬉しかったってのもあると思う」

「お屋敷育ちでドイツの帰国子女って、漫画みたいな設定だなぁ」

「お屋敷育ちでドイツの帰国子女って、漫画みたいな設定だなぁ」

売れっ子ウエディングプランナーからど貧乏生活へ。波乱万丈な母の半生

「ちょっと気になってたエピソードがあってさ。昔、高倉健からおかん宛に直筆の年賀状が届いたことなかった?あれってどういうこと?」

「ちょっと気になってたエピソードがあってさ。昔、高倉健からおかん宛に直筆の年賀状が届いたことなかった?あれってどういうこと?」

「え、あの高倉健?銀幕スターの?」

「え、あの高倉健?銀幕スターの?」

「よく覚えてるわね。私は『ロケーションコーディネーター』だからね。健さんは昔、一回だけ仕事でご一緒したことがあったの。それだけで年賀状まで送って下さって、ホント律儀で素敵な方よね」

「よく覚えてるわね。私は『ロケーションコーディネーター』だからね。健さんは昔、一回だけ仕事でご一緒したことがあったの。それだけで年賀状まで送って下さって、ホント律儀で素敵な方よね」

「高倉健と一緒に仕事って……。どんな職業なんですか?」

「高倉健と一緒に仕事って……。どんな職業なんですか?」

「一言で言えば、CMとか映画の撮影で使うロケ地を探す仕事。45歳でこの業界に入って、今66歳だからもう20年だね。この年齢で今だに現場出てる同業者は少ないんじゃないかしら」

「一言で言えば、CMとか映画の撮影で使うロケ地を探す仕事。45歳でこの業界に入って、今66歳だからもう20年だね。この年齢で今だに現場出てる同業者は少ないんじゃないかしら」

「あんま聞いたことのない職業だけど、どんな経緯でその職に就いたの?」

「あんま聞いたことのない職業だけど、どんな経緯でその職に就いたの?」

「これにはけっこうな紆余曲折があってね。一番最初のキャリアは映像制作のスタイリスト。そのあとウェディングプランナーに転身するんだけど、きっかけは弟の結婚式だったの」

「これにはけっこうな紆余曲折があってね。一番最初のキャリアは映像制作のスタイリスト。そのあとウェディングプランナーに転身するんだけど、きっかけは弟の結婚式だったの」

「ほうほう」

「ほうほう」

「当時はバブルの名残もあったから、他人と違うことをしたいって人が多くて、弟もそのうちの1人でね。私は仕事で会場装飾もしてたから、彼に式のプランニングをお願いされたのよ」

「当時はバブルの名残もあったから、他人と違うことをしたいって人が多くて、弟もそのうちの1人でね。私は仕事で会場装飾もしてたから、彼に式のプランニングをお願いされたのよ」

「スタイリストの姉ちゃんを頼ったわけだ」

「スタイリストの姉ちゃんを頼ったわけだ」

「そうしたらその式の評判がすごい良くて、身内から依頼が殺到しちゃったの。それで船上とか洋館とか、既存の形式に囚われない式をばんばん提案して。今からすれば普通だけど、当時は斬新だったのよね。噂が噂を呼んで、一般の人からも依頼されるようになって」

「そうしたらその式の評判がすごい良くて、身内から依頼が殺到しちゃったの。それで船上とか洋館とか、既存の形式に囚われない式をばんばん提案して。今からすれば普通だけど、当時は斬新だったのよね。噂が噂を呼んで、一般の人からも依頼されるようになって」

「すごっ!それでウェディングプランナーに?」

「すごっ!それでウェディングプランナーに?」

「結婚式って基本は土日が本番でしょ?予定も事前に組みやすいし、この仕事なら子育てと両立できると思ったわけ。結局10年間くらい続けてたのかな」

「結婚式って基本は土日が本番でしょ?予定も事前に組みやすいし、この仕事なら子育てと両立できると思ったわけ。結局10年間くらい続けてたのかな」

「でも最終的には辞めるわけだよね。きっかけはなんだった?」

「でも最終的には辞めるわけだよね。きっかけはなんだった?」

「それがね、夫が働いてた会社が倒産しちゃったのよ」

「それがね、夫が働いてた会社が倒産しちゃったのよ」

「その債務整理でバタバタで、仕事と子育ての両立とか言ってる場合じゃなくなったから、一旦家庭に専念することになって」

「その債務整理でバタバタで、仕事と子育ての両立とか言ってる場合じゃなくなったから、一旦家庭に専念することになって」

「え、知らなかった!親父はなんの会社で働いていたの?」

「え、知らなかった!親父はなんの会社で働いていたの?」

「彼はまぐろ問屋の次男坊で、家業を継いだの。お兄さんが社長で、夫は副社長。いわゆる兄弟経営っていうかたちで、大学の同級生を何人も入れて、相当イケイケだったみたいなんだけど」

「彼はまぐろ問屋の次男坊で、家業を継いだの。お兄さんが社長で、夫は副社長。いわゆる兄弟経営っていうかたちで、大学の同級生を何人も入れて、相当イケイケだったみたいなんだけど」

「今で言うベンチャー企業みたいな感じか」

「今で言うベンチャー企業みたいな感じか」

「でも若さの驕りって言うのかな。だんだんメンバー同士の反りが合わなくなって、空中分解。会社には億単位の借入れがあったから、倒産して終わりってわけにもいかなくてね」

「でも若さの驕りって言うのかな。だんだんメンバー同士の反りが合わなくなって、空中分解。会社には億単位の借入れがあったから、倒産して終わりってわけにもいかなくてね」

「あらら……」

「あらら……」

「10人くらいいた役員もみんないなくなって。でも、夫は逃げなかったの。弁護士を雇うお金もないから、身一つで何十回も裁判に出て。最終的には負債を負わずに済んだけど、身の回りの私財はほぼ差し押さえされたよね」

「10人くらいいた役員もみんないなくなって。でも、夫は逃げなかったの。弁護士を雇うお金もないから、身一つで何十回も裁判に出て。最終的には負債を負わずに済んだけど、身の回りの私財はほぼ差し押さえされたよね」

「日向くんはその時のこと覚えてる?」

「日向くんはその時のこと覚えてる?」

「5、6歳だったと思うんですけど、正直うっすらですね……。住んでた家に『売却』って書かれた紙が貼られた光景はなんとなく。でも不思議と悲壮感があった記憶はないんだよな」

「5、6歳だったと思うんですけど、正直うっすらですね……。住んでた家に『売却』って書かれた紙が貼られた光景はなんとなく。でも不思議と悲壮感があった記憶はないんだよな」

「そうかもね。お金はなかったけど、その日のおかずを取りに山で山菜を摘んだり、海で魚を釣ったり。その状況でも最大限楽しめるように努力してたんだと思う」

「そうかもね。お金はなかったけど、その日のおかずを取りに山で山菜を摘んだり、海で魚を釣ったり。その状況でも最大限楽しめるように努力してたんだと思う」

「でも実家は裕福でしたよね?親に頼るっていう選択肢はなかったんですか?」

「でも実家は裕福でしたよね?親に頼るっていう選択肢はなかったんですか?」

「うーん、一回は相談したと思うんだけど、あんまり覚えてなくて。実は私、両親から持ちかけられたお見合い話を蹴って、夫と結婚してるの。その手前、自分たちでなんとかするっていう気持ちが強かったのかもね」

「うーん、一回は相談したと思うんだけど、あんまり覚えてなくて。実は私、両親から持ちかけられたお見合い話を蹴って、夫と結婚してるの。その手前、自分たちでなんとかするっていう気持ちが強かったのかもね」

苦難の連続。体操服を買えない事件

「一気に下降した感じがするけど、その後はどうなった?」

「一気に下降した感じがするけど、その後はどうなった?」

「会社の件に一区切りつけた後、夫はダイビングショップに転職したの。彼は昔から海が好きだったからね。以前のお給料に比べたら雀の涙程度だったけれど、少しづつ生活も安定してきて」

「会社の件に一区切りつけた後、夫はダイビングショップに転職したの。彼は昔から海が好きだったからね。以前のお給料に比べたら雀の涙程度だったけれど、少しづつ生活も安定してきて」

「おお、これにて一件落着」

「おお、これにて一件落着」

「でもね、その1年後くらいかな。結局その仕事も辞めることになるわけ。正確に言えば、お正月明けに夫が出社したらお店がもぬけの殻になってたの。いわゆる夜逃げってやつよね」

「でもね、その1年後くらいかな。結局その仕事も辞めることになるわけ。正確に言えば、お正月明けに夫が出社したらお店がもぬけの殻になってたの。いわゆる夜逃げってやつよね」

「人生……!」

「今でこそ笑い話だけど、その時はもうびっくりよ。ようやく生活が安定すると思った矢先だったから、『またか!』って。当然給料は出ないから、お米も買えない、家賃も払えない」

「今でこそ笑い話だけど、その時はもうびっくりよ。ようやく生活が安定すると思った矢先だったから、『またか!』って。当然給料は出ないから、お米も買えない、家賃も払えない」

「八方塞がりだ」

「八方塞がりだ」

「ちょうどその頃、長男が中学に上がるときでね。入学時に体操服を買うんだけど、全部揃えるとなると4万円くらいかかるのよ。その日のご飯すら厳しい状態なのに、そんな大金払えるわけないじゃない。だから、なんとか上着だけ買って、残りは少しづつ買い足すことにして」

「ちょうどその頃、長男が中学に上がるときでね。入学時に体操服を買うんだけど、全部揃えるとなると4万円くらいかかるのよ。その日のご飯すら厳しい状態なのに、そんな大金払えるわけないじゃない。だから、なんとか上着だけ買って、残りは少しづつ買い足すことにして」

「体操服ってそんなに高いのか……」

「体操服ってそんなに高いのか……」

「でも入学早々、身体測定があってね。下のズボンがないから、仕方なく小学生の頃の体操服を持って行かせたの。これが私の一生の不覚だった」

「でも入学早々、身体測定があってね。下のズボンがないから、仕方なく小学生の頃の体操服を持って行かせたの。これが私の一生の不覚だった」

「それから幾日経って、長男が友達を家に連れて来たの。彼らの他愛のない話を聞いてたら、不意に『身体測定で小学校の体操服着てたの、お前だけだったよな』って耳にして。私はつい『どういうこと?』って聞いちゃったの。それで全部理解して」

「それから幾日経って、長男が友達を家に連れて来たの。彼らの他愛のない話を聞いてたら、不意に『身体測定で小学校の体操服着てたの、お前だけだったよな』って耳にして。私はつい『どういうこと?』って聞いちゃったの。それで全部理解して」

「兄貴はそのこと黙ってたんだ」

「兄貴はそのこと黙ってたんだ」

「そう。全校生徒のなかで1人だけ色違いの体操服を着てる長男を想像したら、もう悲しくてね……。息子に体操服すら買ってあげられないのかって、夫と2人で号泣して」

「そう。全校生徒のなかで1人だけ色違いの体操服を着てる長男を想像したら、もう悲しくてね……。息子に体操服すら買ってあげられないのかって、夫と2人で号泣して」

「おれもバスケ部に入ったけど、家が貧乏でバッシュを買えなくて、1人だけ体育館履きだった時期があったな……。お兄さんの気持ち分かる」

「おれもバスケ部に入ったけど、家が貧乏でバッシュを買えなくて、1人だけ体育館履きだった時期があったな……。お兄さんの気持ち分かる」

「それまでは夫を支える一心で色々がんばってたんだけど、この一件で完全に吹っ切れて。私の中のやる気スイッチがカン! って入った。『あなたは人が良くて人望も厚いけど、お金稼ぎは絶対私の方がうまい。選手交代』って夫に言って」

「それまでは夫を支える一心で色々がんばってたんだけど、この一件で完全に吹っ切れて。私の中のやる気スイッチがカン! って入った。『あなたは人が良くて人望も厚いけど、お金稼ぎは絶対私の方がうまい。選手交代』って夫に言って」

「伝説の幕が開ける……!」

「伝説の幕が開ける……!」

母、働きマンへ。人生の緞帳が上がる

「気合入れてバトンタッチしたはいいもの、絶望的な状況には変わりないよね。それからどうしたの?」

「気合入れてバトンタッチしたはいいもの、絶望的な状況には変わりないよね。それからどうしたの?」

「本当に不思議なもんでね。その時たまたま地元が、ドラマのロケ地になってたのよ。半年間かけた撮影だったんだけど、規模が大きすぎて色々なところでトラブルが起きてて」

「本当に不思議なもんでね。その時たまたま地元が、ドラマのロケ地になってたのよ。半年間かけた撮影だったんだけど、規模が大きすぎて色々なところでトラブルが起きてて」

「たまに聞くよね、そういう話」

「たまに聞くよね、そういう話」

「そういう場面を見ることが日に日に増えてたから、大丈夫かなぁとは思ってたの。そしたらある日突然、番組のディレクターが私を尋ねてきて、『もう自分たちじゃどうにもならないから、小池さん助けてくれませんか?』って相談されて」

「そういう場面を見ることが日に日に増えてたから、大丈夫かなぁとは思ってたの。そしたらある日突然、番組のディレクターが私を尋ねてきて、『もう自分たちじゃどうにもならないから、小池さん助けてくれませんか?』って相談されて」

「え、急!その人はなんでおかんのことを知ってたんだろう」

「え、急!その人はなんでおかんのことを知ってたんだろう」

「実はそのディレクター、私が昔ウェディングを担当した子だったのよ。だから偶然、私がそのエリアに住んでるのを知ってたみたいで」

「実はそのディレクター、私が昔ウェディングを担当した子だったのよ。だから偶然、私がそのエリアに住んでるのを知ってたみたいで」

「なんという強運!地元民のおかんを味方につけようと思ったわけだ」

「なんという強運!地元民のおかんを味方につけようと思ったわけだ」

「突然だったから最初は戸惑ったけど、夫は曲がりなりにも海関係の仕事をしてたでしょ?地元の組合関係者とはそれなりに面識あったし、私も映像制作のスタイリストで現場経験があったから、どうにかできるんじゃないかって」

「突然だったから最初は戸惑ったけど、夫は曲がりなりにも海関係の仕事をしてたでしょ?地元の組合関係者とはそれなりに面識あったし、私も映像制作のスタイリストで現場経験があったから、どうにかできるんじゃないかって」

「オヤジの人望とおかんの経験が組み合わさったんだね」

「オヤジの人望とおかんの経験が組み合わさったんだね」

「その案件をきっかけにロケーションコーディネーターになったってわけ。そこから紆余曲折ありつつがむしゃらに働いて、気づけば20年間。自分が関わってるCMをテレビで見ない日はないくらいだから、頑張ったほうじゃない?」

「その案件をきっかけにロケーションコーディネーターになったってわけ。そこから紆余曲折ありつつがむしゃらに働いて、気づけば20年間。自分が関わってるCMをテレビで見ない日はないくらいだから、頑張ったほうじゃない?」

「いやちょっと物語が壮大すぎて。でも聞けば聞くほど、本当に運がいいというか、チャンスをモノしてきたというか」

「いやちょっと物語が壮大すぎて。でも聞けば聞くほど、本当に運がいいというか、チャンスをモノしてきたというか」

「私がこの体験を元にして思うことって、何かを成すには覚悟が必要ってことよね。グッと覚悟を決めた瞬間に、不思議と次のステージが見えてくる。新しい人と出会ったり、新しい仕事が来たりするわけ。人生の緞帳(どんちょう)が上がるのよ」

「私がこの体験を元にして思うことって、何かを成すには覚悟が必要ってことよね。グッと覚悟を決めた瞬間に、不思議と次のステージが見えてくる。新しい人と出会ったり、新しい仕事が来たりするわけ。人生の緞帳(どんちょう)が上がるのよ」

「人生の緞帳……」

「人生の緞帳……」

「でも大抵の人は、これは残しておきたいな、失いたくないなと思っちゃう。それではだめなの。何かを得ようとするなら、全部失う覚悟で取り組まないと」

「でも大抵の人は、これは残しておきたいな、失いたくないなと思っちゃう。それではだめなの。何かを得ようとするなら、全部失う覚悟で取り組まないと」

「語気が本田圭佑なのよ。いやでもすごい説得力」

「語気が本田圭佑なのよ。いやでもすごい説得力」

お釣りの人生をどう生きるか

「いやぁ、なんかすごい濃密な時間だったな。只者ではないと思ってたけど、おかんにこんな劇的なヒストリーがあったなんて」

「いやぁ、なんかすごい濃密な時間だったな。只者ではないと思ってたけど、おかんにこんな劇的なヒストリーがあったなんて」

「今日話したことなんてほんの一部分よ。全部話すとしたら一日じゃ足りないわね」

「今日話したことなんてほんの一部分よ。全部話すとしたら一日じゃ足りないわね」

「おかんは今年で67歳だっけ?老後のプランはあったりする?」

「おかんは今年で67歳だっけ?老後のプランはあったりする?」

「私はね、もうお釣りの人生なの。今まで色々あったけど息子二人も立派に育って、孫も3人いる。年金だってしょぼいけど貰えるし、かじられてきたスネもようやく戻ってきたから」

「私はね、もうお釣りの人生なの。今まで色々あったけど息子二人も立派に育って、孫も3人いる。年金だってしょぼいけど貰えるし、かじられてきたスネもようやく戻ってきたから」

「息子を6年間美大に通わせるのは大変ですよね……」

「息子を6年間美大に通わせるのは大変ですよね……」

「ギクッ」

「ギクッ」

「もう骨粗鬆症よ(笑)。だから、余生は自分の人生の集大成として、食と住のコーディネートがしたいかな。女性が安心して集える場だったり、児童施設の子供が学びながら働けるような場所とか、そういうものを作りたいと思ってる」

「もう骨粗鬆症よ(笑)。だから、余生は自分の人生の集大成として、食と住のコーディネートがしたいかな。女性が安心して集える場だったり、児童施設の子供が学びながら働けるような場所とか、そういうものを作りたいと思ってる」

「それは僕らも関われる領域かもしれないですね」

「それは僕らも関われる領域かもしれないですね」

「そうよ。私たち老いぼれはロクなことしないから、とっとと引退させていかないと。でも、あなたたち若者がどんな時代を作っていくのか、本当に楽しみなの」

「そうよ。私たち老いぼれはロクなことしないから、とっとと引退させていかないと。でも、あなたたち若者がどんな時代を作っていくのか、本当に楽しみなの」

「おかんみたいにパワフルに生きられるかなぁ」

「おかんみたいにパワフルに生きられるかなぁ」

「大丈夫よ!ペンは剣よりも強しだから。この取材もきっとおもしろい内容にしてくれるんでしょ?楽しみにしてるからね」

「大丈夫よ!ペンは剣よりも強しだから。この取材もきっとおもしろい内容にしてくれるんでしょ?楽しみにしてるからね」

「すごいプレッシャー!頑張ります!」

「すごいプレッシャー!頑張ります!」

取材を終えて

自分が生まれた時、母は37歳。高齢のため、相当な覚悟での出産だったと言います。

映画やCMの撮影は朝晩が早く、徹夜で帰ってくることもザラにありました。それでもキッチンに向かってご飯をつくり、颯爽と次の現場に向かっていく母の後ろ姿は幼心にとても印象に残っています。

天真爛漫(常識知らずとも言う)な性格ゆえ、時には母の思考回路を理解し難いこともありましたが、こうして話を聞いてみると、その眼差しは常に「家族」を向いていたんだなぁと。それは取材を経て、ようやく分かったことでもありました。

お正月、実家に帰省される方も多いと思いますが、もし機会があればぜひ、親の話に耳を傾けてみてください。そこには、あなたの知られざるヒストリーが眠っているかもしれません。

それではまた!

写真:小林直博

画像:中野霞