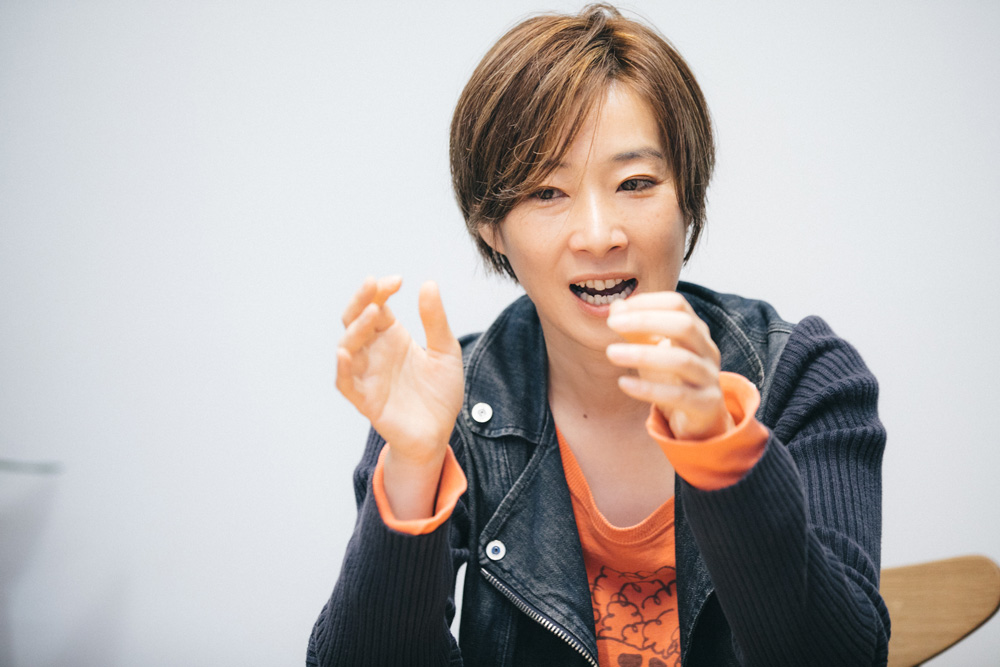

2004年に結成されたスリーピース・バンド、打首獄門同好会。少し怖い印象を持ってしまうバンド名だけど『布団の中から出たくない』や『日本の米は世界一』といった、くすりと笑えてストレートなメッセージを鳴らす「生活密着型ラウドロックバンド」として人気を集め、2018年3月には初の日本武道館公演を成功させました。このバンドのベーシストとして活躍するのがjunkoさんです。長い髪を振り乱しながら激しいプレイを繰り広げる彼女が還暦を迎えたと2018年末のイベントで発表された時にはファンはもちろんネット上でも大きな話題となりました。

「特に年齢を隠してきたわけでもないけど、公表していなかった」というjunkoさん。40代後半で加入したこのバンドでの活躍は還暦を迎えてもなおパワフルで、年齢を知った多くのファンの間にもjunkoさんに対する憧れやリスペクトが止まりません。

「年齢」というものに対してためらうことなく、バンド活動や自らの音楽スタイルを貫いている彼女に、その考え方や向き合い方などを聞いてみました。

きっかけは「事務所の契約書」

junko うちのバンドのリーダー(大澤敦史)は企画や演出の才能がすごくある名プロデューサーなので、今回の年齢公表を含むイベントに関しては彼にネタとしてお任せしていました。なので面白くはなるんだろうなとは思ってたんですけど(笑)、こんなに話題にしていただけると思っていなかったです。

junkoさんお誕生日会、終了〜!

— 打首獄門同好会 (@uchikubigokumon) 2018年12月20日

祝いに来てくれた皆さん、ありがとうございました!

というわけで、衝撃の事実を明らかにしたわけですが

打首獄門同好会ベースjunko、

本日をもって満60歳、還暦を迎えました!おめでとう〜!

もしかしたら俺たちは、人類の奇跡を目撃しているのかもしれないな。 pic.twitter.com/vljCJphkmY

junko 武道館公演が終わった時点(2018年3月)で59歳で、そこから少し休息期間があって。お休み明け最初の仕事の時に「12月で60歳なんで公表しましょうか?」という話が出ました。かたくなに隠していたわけでもなかったので公表することは良かったんですけど、「自分は良くてもバンドにとってはどうなんだろう?」というのは考えましたね。すごい歳の離れた60歳のメンバーがいることがこのバンドにとってどう転ぶのかな? という心配がありました。

junko そうですね。その時はすでに50歳を過ぎていたのですが、事務所の契約書に本当の年齢を書かなきゃいけないということがあって。ここで言わないとな、と思ったんです。

私は年齢のことはどうでも良かったんですけど、そういうメンバーを抱えることで「ふたりは大丈夫?」「もしダメだったら切って」っていう気持ちだったんですよね。

junko その時に「私、アラサーじゃないんだよ」って言ったら「うんうん」「もうちょっと上?」みたいな感じで。「アラフォーでもないんだよ」って言ったら「え、どういうこと!?」となり、本当の年齢を知ったら爆笑しただけ。後は何も気にしてなかったんです。

私だったらそんな年齢のメンバーがいたら「ライブとか大丈夫なのかな」とか「この先あと何年やれるのかな」とか考えると思うんですけど、あのふたり、何も気にしてないんですよ。そこがすごいな、ありがたいなと思いました。歳を聞いて爆笑して終わり(笑)。

junko もともと別のバンドをやっている時からの友人同士だったので、特に年齢を教え合うようなこともなく、何歳なのかお互い分からないままうやむやに数年過ごしていました。だからもし事務所の契約とか何もなかったら今も知らせないままだったかも。

junko 自分ではずっとこの演奏スタイルでやってきたので、その延長線上でしかないんですけどね。

junko 幼稚園からピアノを習っていたのでずっと音楽には触れてきていました。ロックは中学2年生の時に――その当時ですとディープ・パープルや、ユーライア・ヒープというバンドが特に人気を集めていて。個人的にはユーライア・ヒープの方が好きで、聴いていましたね。

あと、たまたまうちにフォークギターがあって、弟と一緒にフォーク・デュオみたいな遊びをしていました。だからバンドではないにしろ、広い意味での音楽はずっと生活の中にありました。弟と離れて暮らすようになって自然とフォークデュオは解散し(笑)、高校生の時には学校を抜け出してフィルム・コンサートを観るのが好きで。そこでレッド・ツェッペリンとかを見て「絶対にバンドをやりたい!」と思ったんです。

junko 大学生になって軽音部に入ってからですね。そこで初めてベースを持って。

junko 私、実は日本のロックが全然分からなくて。いわゆる(第二次)バンドブームとかイカ天*1が放送されていた頃も、とっくに大学を卒業していましたし。

junko イカ天ブームのずっと前から既に結構長くバンドをやっていたので、応募しようかという話もあったんですよ。私がいたバンドは出ませんでしたが、知り合いのバンドは出場したり、応募していました。

好きなものをやめるって何だろう?

junko 就職も決まっていたんですが、結局しなかったです。音楽で食べていきたいとか、そういうことは思っていなかったんですけど、就職したら、たぶん今までみたいには音楽ができなくなるだろうなと思って。ちゃんとした大学に通っていたし、周りのみんなも普通に就職したこともあって、親には心配されました。

junko その頃はまだ全然、学生バンドの延長くらいでしかなかったです。『ロッキンf』*2などの雑誌に知り合いが載り始めて、自分のバンドも東名阪ツアーなんかやり始める感じになったのは、28〜29歳くらいのときかな。たぶんX JAPANとかがまだライブハウスでやっていた時期で、その時から私も頭を振りながらライブをしていました。

junko そうですね、20代のほとんど、何していたんだろ(笑)。バンドがしたかった、ただそれだけで。だからバンド活動がしやすいバイトなどをその時々でしながら生きてきました。かといって絶対に有名になりたい! これしかない! とも思っていなかったし。その時々でやりたいこともいっぱいあって。別にバンド一直線ってわけでもなかったのでダラダラしていましたね。

でも30歳のとき、私だけが上京して他のメンバーはついてこなかったということもありました。当時北海道を拠点にしていたんですけど、それはたぶん、プロを目指して、というよりも、もっと生活の中でバンドというものに重きを置きたかっただけなんです。

junko うん、私の人生ってこうですよね(笑)。自分の年齢の時間軸がおかしいんだと思います。みんながこのくらいの年齢では終わっている(経験している)ようなことを私はずいぶん後になってやっていたりする。

junko たまたま私がしたいファッションとギャル文化が合致しただけだと思います。若い頃はそこまでファッションに興味がなかったんですけど、40代になって急に。

junko そうです。自分の好きなアイテムがギャル・ファッションの中にたくさんあったので、時代の流れに乗りました。昔からココナツとかハイビスカスとか、そういう柄は好きでしたね。

junko やめようとも思わないです。むしろ好きなものをやめるって何だろう? って思いますね。何でもそうです。やめる理由ってあるのかな? って。

年齢にしてもそうで、一般的にこの年齢になったらこれは似合わないかなとか、そんな風潮があることも分かります。昔、親にも「ある程度の年齢になったらちゃんとしたものを着ないとダメだよ」って言われたことがあるんです。でも、その意味が分からなかったし、今も「別にちゃんとしていなくても、自分が好きだからいいや」って思います。

人生終盤かもしれないけど、変わる気がしない

junko 思うのは、好きなスタイルで音楽がしたいってことなんです。いくつになっても頭を振っていたいし、騒いでいたい。そうするためには? って考えたら、それなりに体力が必要なのも分かるので、そのための努力はします。なので、あんまり苦労は感じていないです。

junko そうですね。何年か前、ステージから落ちて骨折した時に、それでもライブの予定があったので骨折したままやっていたら初めて腰痛を経験したんです。たぶん骨折した足をかばって動いているうちに腰を痛めたんだろうと。

junko そこで腰痛は良くないってことになって、格闘技を習い始めたんです。キック・ボクシングなんですけど、体力もつくしキツイし、相当いいですね。学生時代にバスケットをやっていたこともあって、自分を追い込んで体力づくりをするのが好きで。そういうMっ気なところが昔からあります(笑)。

junko すごくいい加減にだらだらしてるくせに、好きなことはほんとに好きで仕方がないから、そのためにはものすごい努力はします。ギャル服を着たいから、いくつになっても体型がみっともないことにならないようにしようとか。全て、好きなことをするためです。

junko それは全くないですね。そりゃあ60歳なので本当に、シワもあるし、たるみだってあります。それを周りの人に見せるのは自分でも嫌なので、どうにか取り繕うくらいの努力はします。年齢と対峙しても、好きなものは好きなので。

junko 好きとなったら何も見えないんですよね。だからワガママだと思います。普通だったら好きを閉じ込めて生活したりするんだろうなって。

junko うーん、自分の好きをここまで貫かなかったら、親ももうちょっと安心していたかなとは思います。父が何年か前に亡くなったのですが、死ぬ間際に「ちゃんとした人と結婚して、こういう人生を本当は歩んでほしかった」みたいなことを言われて。親孝行しなかったな、ごめんね、と思いました。

junko だといいですね。母が武道館ワンマンとお誕生日ライブに来てくれたのですが「良かったよ」って言ってくれて。それで父のことは自分の中でチャラにしました(笑)し、そういう姿を見せられて良かったなと。

人生の時間軸は30年くらいズレているかもしれない

打首獄門同好会 「YES MAX」(2019年3月6日に発売された『そろそろ中堅』に収録)

junko 楽しいです。この歳だったら普通経験できないことが経験できているような気がします。もうちょっと皆さん、静かな生活をしているのかな。同世代の友人があまりいないので分からないですけど。

junko 自分でもそういう感じは全くないですね。人生80年だとするとほんとに終盤なんですけど、なんだか全然変わる気がしないです。よっぽど大怪我するとか……大怪我しても私たぶん復活するんですよ(笑)。だからあんまり将来に危機感がないんです。

junko そうかもしれない。30年くらいズレているかも。寿命は分からないけど、しわくちゃになってもギャル服はやめないです!

junko 自然とこうなりました。好きなことをするために嫌なことを避けてきたので、人生としては全然お手本じゃないし、むしろ「そんなんで良いのか」って感じだと思うんです。ワガママに生きてきたので、そりゃ父も怒りますよ。

junko それは全く無いですね。もう人それぞれですから。私はたまたまこうだけど、そうじゃない人はそれでいいし。もし何かで悩んでるんだったら「好きなことやれば?」としか言えないですね。

あと実は普通に一般のお仕事もしていて。本当に忙しい毎日ではあるんですが、全部で生活のバランスを取るのが好きなんです。

junko やりたいことにいろいろと手を出すので、格闘技のトレーニングも、5年前から習っているタヒチアンダンスもやめたくない。ある人に「OLと格闘技とダンスとバンド、どれかひとつやめたら?」って言われたことあるんです。でも、どれもやめる気がしないし、何ならもっとやりたいです。

junko 還暦のお祝いをしてもらいましたけど私にとっては節目でもないと思っています。20代だろうが60代だろうが何の変わりもない。好きなことをずっとしたいだけです、ここから先も。目標とかもありません。目標があるのは体重だけ(笑)。数字フェチなので毎日必ず体重計に乗ります! 後は、もう少し歳を取ったらサーフィンをやりたいかな。

junko 前に中途半端にかじって、全然やれていないので、また再開できたらいいなと。ボードの上でやるサップヨガというのにも興味があるので挑戦したいと思っています。

気になるあの人の仕事観

撮影/関口佳代

編集/はてな編集部

お話を伺った人:junkoさん(打首獄門同好会)

大澤敦史(Gt)、河本あす香(Dr)と共に生活密着型ラウドロックバンド「打首獄門同好会」メンバーとして活動中。2018年の12月20日に開催された「junkoさんお誕生日会」で「還暦を迎えた」事実を発表し、バンド界に激震が走る。現在結成15周年を記念した「獄至十五」プロジェクトが進行中。2019年3月にはミニアルバム『そろそろ中堅』を発売し、同月からは47都道府県をまわる「獄至十五ツアー」が開催中。

Web:

打首獄門同好会公式サイト

結成15周年特設ページ:打首獄門同好会 |獄至十五 特設ページ

Twitter:@uchikubigokumon

北海道出身。2004年『YOUNG YOU COLORS』にて『透明少女』でデビュー。以後、女性誌を中心に活躍。繊細で鋭い心理描写と絶妙なユーモア、透明感あふれる絵柄で、多くの読者の支持を集める。 青年誌初連載となった『にこたま』(講談社)は、三十路手前の同棲カップルの現実を描き、大きな反響を呼んだ。 現在連載中の『1122』は、マンガ大賞2019にノミネートされるなど各メディアで注目を浴びている。

北海道出身。2004年『YOUNG YOU COLORS』にて『透明少女』でデビュー。以後、女性誌を中心に活躍。繊細で鋭い心理描写と絶妙なユーモア、透明感あふれる絵柄で、多くの読者の支持を集める。 青年誌初連載となった『にこたま』(講談社)は、三十路手前の同棲カップルの現実を描き、大きな反響を呼んだ。 現在連載中の『1122』は、マンガ大賞2019にノミネートされるなど各メディアで注目を浴びている。

1994年、神奈川県生まれ。早稲田大学文化構想学部卒。フリーの芸人を経て、現在はサンミュージックに所属。「R-1ぐらんぷり2018」ファイナリスト。特技はプログラミング、ロボットエンジニアリング、絶対音感で何でもすぐ弾ける。趣味も多彩で、笙やピアノ、バイオリンからモンゴル乗馬までこなす。

1994年、神奈川県生まれ。早稲田大学文化構想学部卒。フリーの芸人を経て、現在はサンミュージックに所属。「R-1ぐらんぷり2018」ファイナリスト。特技はプログラミング、ロボットエンジニアリング、絶対音感で何でもすぐ弾ける。趣味も多彩で、笙やピアノ、バイオリンからモンゴル乗馬までこなす。

1979年生まれ。2001年『百獣戦隊ガオレンジャー』から特撮(主に戦隊シリーズ)の現場で働くように。2015年『行って帰ってきた烈車戦隊トッキュウジャー夢の超トッキュウ7号』で監督デビュー。

1979年生まれ。2001年『百獣戦隊ガオレンジャー』から特撮(主に戦隊シリーズ)の現場で働くように。2015年『行って帰ってきた烈車戦隊トッキュウジャー夢の超トッキュウ7号』で監督デビュー。