スカイツリーのお膝元・押上駅から少し歩くと、戦災を免れた木造長屋が残る下町・京島にたどり着きます。ここは古くからの住民と、その雰囲気に惹かれて移り住んだ若者やアーティストたちも暮らす街。

その一角で、大正11年創業の銭湯「電気湯」は今日もお湯を沸かしています。

電気湯で迎えてくれた大久保勝仁さん

この街で100年続く銭湯「電気湯」の4代目店主・大久保勝仁さんは、祖母からバトンを受け継ぎ、日々の営業に加えてイベントや展示も積極的に仕掛けてきました。映画『PERFECT DAYS』のロケ地としても知られ、いまでは街の外からも多くの人が訪れる場になっています。

ただ、新旧のお客さんが集まる電気湯には「昔ながらの常連を大切にしたい」「でも経営を続けるには外からも人を呼ばなければ」というジレンマも。そんな板挟みの日々でパンク気味の大久保さんが選んだ次の一手は、まさかの本屋をオープンすることでした。

大久保さんと、書店「kamos」共同代表の北澤華蓮さん

銭湯と本屋、一見かけ離れた場に共通するのは「共に生きることの実践」だと語る大久保さん。一人でも生きていける令和の世で、あえて肩を寄せ合う下町だからこそ必要な「対話の作法」とは? 教えて、大久保さ〜ん!

話を聞いた人:大久保勝仁さん(おおくぼ・かつひと)

1993年10月10日生まれ。2019年まで、国内外の機関で、ユースの自治民主的な参画や持続可能な社会のための参画スペースの構築を推進する。2019年、祖母の引退表明をきっかけに、家業であった銭湯「電気湯」を継業。「知らない誰かと生きる」ための場所として、銭湯の可能性と限界を感じつつも、より一層「知らない誰かと生きる」ことができる社会に向けて、2025年に書店「kamos」を開店する。

銭湯はマッチョな肉体労働! 街と家業に縛られて

──大久保さん、こんにちは〜!

大久保:こんちは!!!(デカ声)

──いつも通りの元気。今日は定休日の電気湯にお邪魔しています。僕は近所の銭湯としてよく通っているのですが、大久保さんは4代目として電気湯を継いだんですよね?

大久保:はい、銭湯は大久保家の家業です。元々銭湯を継ぐ気はなかったんですけど、親族の集まりでお婆ちゃんから「そろそろ銭湯をやめようと思う」と話を聞いたとき、親族で僕だけ暇だったり、前職で公共性に関わる仕事をしていたことなどが重なって。

──大久保さんの前職は国連で、SDGsの宣言文や政策づくりのために世界中を飛び回っていたとか。国連も銭湯も「公共性」という意味では共通点がありますね。

大久保:そうですね。銭湯という公共性の高い家業があるのに、それを継がないことは、周囲に恩返しをしない不届き者になるかもしれない、そんな感覚で引き継ぎました。だから「銭湯をやるぞ!」と息巻いて始めたわけじゃないんです。それが6年前、僕が26歳の時でした。

──すごい熱意というよりも、いろんな要素が重なって受動的に始まったんですね。

大久保:だから、銭湯を継ぐと言ったとき、周りから「どんな銭湯にするの?」って聞かれても、普通の銭湯にするとしか答えようがなかった(笑)。長く続けていくためには理由が必要ですけど、そういうのを考え始めたのはしばらく経ってからですね。

──銭湯を引き継いだと聞くと、何かしらのストーリーを求めがちだけど、家業として引き継がざるを得なかったと。始めてからはどうでしたか?

大久保:とにかく大変で、時間がなかったですね! スタッフが集まらなかった時期には仕込みを11時くらいに始めて、15時の営業開始に間に合わせる。数時間だけバイトの人に入ってもらうけど、あとは23時の閉店まで一人で回して、その後に締め作業を1時間くらい。しかもこれが週6で続きます。

──ざっくり見積もっても12時間労働。仕込みや掃除は肉体的な負荷も大きいし、これを一人で、しかも毎日続けるのは相当大変ですね……!

大久保:最初のころは忙しすぎて、番台で遅めのお昼ご飯を食べることもありましたね。カレーの匂いを撒き散らしながら「すみません時間なくて!」って(笑)。ご近所だと鐘ヶ淵の田中湯さんとか、一人で綺麗に回している銭湯は本当にすごい。僕が尊敬する銭湯経営者は、心も体もマッチョな人ばかりです。

だから、銭湯を閉じる人の気持ちもよくわかるんです。個人で一生懸命働いて、心身をすり減らしながら数十年続けて。それでも無理だと思って、力尽きるように諦めるタイミングで、いきなりよく知らない若者から「継がせてください!」と言われたら、「お前にできるわけないだろ!」と思っても仕方がない。

──銭湯の裏側って、なかなかリアルに想像できないですもんね……。今の電気湯はスタッフが20人くらいいて、番台も曜日ごとに違って活気があります。人との出会いやコミュニケーションを意識したものかと思いましたが、増員は実務的な理由から始まったんですね。

大久保:一人のままだと潰れる未来しか見えなかったのでスタッフを募ったんです。今はたくさんの人が集まっていますが、これは街に支えられている部分も大きくて。地元の常連さんがいないと電気湯は成り立たないし、街が面白くなければ従業員も集まらない。街を背負おうだなんて思っていませんが、そういう意味では、僕は電気湯とこの街に呪われているんです。

──強靭な心身で孤高に続けるか、街ぐるみで盛り上げるか。いずれにしても、相当ハードな選択肢に向き合い続けてきたんですね。

上裸のおっちゃんはどこへ行く? 誰でも来れる銭湯の幻想

──電気湯を引き継いでから、2年間で来場者は2.5倍になったとか。その後も営業時間を伸ばしたり、日曜には朝風呂も始めたりと、順調に成長しているように見えます。

大久保:今の電気湯は大好きですし、経営も順調といえば順調なんですけど。物価は上がるし人口は減るし、この先も銭湯というビジネスモデルが成り立つかは確信がないですね。もちろん続けていきたいけど、僕の世代で終わる予感もある。ただ、少なくとも街でお世話になってきた常連の方たちとは、最後まで付き合いたいと思っています。

──銭湯という産業も変わっていくけれど、常連さんたちは大事にしたい。

大久保:だから、電気湯はできるだけ「流行しない」ように営業してきたつもりです。流行による売り上げの伸びはすごいので、完全に背を向けることはできないんですけど。

2024年10月26日に電気湯で開催されたイベント「あちらこちら in 銭湯」

──電気湯は休業日にコンサートや映画上映をしたり、選挙のタイミングで討論会をやったりと、新しい人が関わるきっかけも作っています。電気湯スタッフであり、後に本屋「kamos」の共同代表となる北澤華蓮(かれん)さんも、イベントで出会った一人ですよね。

北澤:電気湯で開催された公演に、演奏者として参加していました。公演後、電気湯の入浴券をもらったので改めて遊びに行ったら、ちょうど街全体でアートイベントをやっているタイミングで。

そこで別のアーティストの演奏に感動したり、公演のお客さんと再会したりして、結局お風呂に入ったのは閉店ギリギリになってから(笑)。そこで大久保さんに誘われて、演奏活動をしながらお風呂の清掃もするようになりました。

大久保:北澤さんはヴァイオリンを弾きながら、楽しそうに飛び跳ねていたんですよ。僕は頭でっかちで考えすぎちゃうんですけど、そのパフォーマンスに感性を揺さぶられました。それまでの電気湯メンバーに音楽を聴く人も少なかったから、こういう優しくなれる力が欲しいと思って、誘いまくりました。

電気湯の上階にある大久保さんの私室にて。右が北澤さん

──街との繋がりにも支えられて、良い出会いがあったんですね。愛知のフェス「森、道、市場」などのイベント出展やオリジナルグッズの販売、電気湯メンバーによるZINE「ぽつねん。」の制作などを通じて、新しい層へのアプローチが功を奏しているように見えます。銭湯以外での売り上げも増えていきそうですね。

大久保:電気湯は建て替えを控えているので、銀行から借金するために、もっと売り上げを伸ばさなきゃいけなくて。今は年間数千万円くらいの売り上げなのですが、あと3年で2倍まで伸ばそうと頑張っています。

──めちゃリアルな目標!

大久保:多分、これを達成した時の電気湯って、すごく爽やかな銭湯になると思うんです。売り上げが際立って高い銭湯は、どこもオシャレなところばかりですし。

──綺麗な銭湯に人がたくさん集まるのは、良いことなんじゃないですか?

大久保:でも、そういうふうに「澄み切った」場所になると、今の常連さんたち——たとえば上裸でうろついて、くだらないジョークを言うようなおっちゃんとかが、来づらくなってしまうかもしれなくて。企業努力の結果、いろんな人が来るようになるけれど、その性質は均質化されていくというか……。

大久保:お客さんも地元の人に来てもらうのが理想なんですけど、数字を追っていくと、どちらかというと肉体労働に従事してきた人たちの生活文化を、外部から体験しに来るような構造になっていっちゃいそうで。

実際に浅草の銭湯では、もともとメインの利用者だった人たちが、タトゥー禁止になって入れなくなるようなことも起きています。お客さんが増えるのはありがたいけれど、全ての選択を適切にしないと、本末転倒な構造になりかねない。

──綺麗な場所にすることで、逆に来づらくなる人も出てきてしまう。古いアパートが次々と壊されて、昔から住んでいた人が街からいなくなったり、誰でも自由に遊べた公園が商業施設の一部になったり、いわゆる「ジェントリフィケーション」の問題にもつながりますね。

大久保さんの私書棚

大久保:加えて、僕は銭湯が「誰でも来れる場所」だと思っていたけど、そうじゃないことにも気付かされました。身体的特徴だけで区切られない人たちや、手足が不自由な方、老老介護の中にあるような人たちは、僕たちと同じような感覚では銭湯に入ることができません。

──銭湯の経営を通じて、街に暮らす人たちの幅広さを知ったからこそ、新しい悩みが生まれた。

大久保:僕は前職で公共機関に勤めていたこともあって、銭湯が持つ公共性にも価値を感じていました。だから「銭湯は誰でも来れる場所」というロジックが壊れてしまうと、銭湯は必要ないという結論になってしまいそうで、それが怖かったんです。

この先、綺麗で均質になっていく電気湯だけでは、カバーしきれないものが出てくる。そこで失われそうなものを拾い上げ、電気湯の価値を見つめ直すためにも、あえて「銭湯ではない場所」を作ろうと思ったんです。

暗がりの本屋で「対話の作法」を考える

家業である銭湯を引き継ぎ、常連さんとの関係や経済性と向き合ってきた大久保さん。この先、変化が待ち受ける電気湯から少し距離を置き、その価値を考えるための場として書店「kamos(かもす)」を立ち上げました。

kamosの場所は電気湯から徒歩5分ほど。街のメインストリート「キラキラ橘商店街」の一角にあった鮮魚店をリノベーションし、2025年5月にオープンしました。扱う本は哲学や都市論、身体や政治分野の新刊を中心に、電気湯を通じて知り合った作家のZINEなども揃えています。

──格好いい空間ですね。天井が高く明るい電気湯とは違って、洞窟の暗がりのような落ち着いたトーンが印象的です。普通、本屋には明るく爽やかなイメージがありますが、こういうデザインになった理由は?

大久保:すこし暗く、ジメジメした場所を作りたくて。この先、綺麗になっていく電気湯では、爽やかな会話が増えて、その代わりにちょっとした違和感や、異なる考えがこぼれ落ちていくかもしれない。そういうドロドロしたものを一旦持ち帰って、この暗い空間で醸造させたいと思いました。

──落ち着いて、静かに考えを醸す場にしたかったんですね。立ち上げ時のステイトメントには「対話の練習を繰り返すことで、再びようやく共在のための『対話の手法』を手にすることができる」とありました。この「対話」は電気湯から続くキーワードなんでしょうか?

大久保:そうですね。番台にいると常連さんといろんな話をします。無意味な会話をして、ひと笑いしてさっと帰る人や、一方的にバーっと喋って、こちらが返事をする間もなく帰る人がいたり。政治の話をするときには、支持政党は違うけど課題に思うことは一緒で、ピリピリしているけど和やかな雰囲気があったり。そして、みんな次に来るときには同じテンションで話ができるんです。

あの適当な感じは、僕たちも習得した方がいいと思いましたね。

──喋り込むわけでもなく、何かの結論に達するわけでもなく。何回も足を運ぶ場所だからこそ、それくらいの適当なコミュニケーションが成立するのかもしれませんね。

大久保:そうそう。でも、電気湯に興味を持ってきてくれる若者の中には、初めて会ったときにバーッと番台で喋ってくれた後、なぜか次回から気まずくなる人もいて。せっかく話しかけてくれたのに、なんで恥ずかしがってるの? と思ってしまう(笑)。

──う、身に覚えがあります……! ライターという仕事柄かもしれないけど、ちゃんとした理由がないと話しちゃいけないような気がして。気持ちよく会話を続けたり、別れたりする当たり前のことが、なんだか難しく感じられる気もします。

大久保:たぶん、自分のプライベートなことは喋れるけど、その会話が行われるパブリックな場所に慣れていないんですよ。

昔は親戚の集まりや街の寄り合いなど、生活の中で当たり前に、自分とは違う人たちとのコミュニケーションを体験できていたはず。でも、テクノロジーの進化や都市空間の変化によって、個人と集団の間がブツっと切られてしまった。そうやって、知らない誰かとの対話を学ぶ場所が、街の中から失われつつあるのだと思います。

──なるほど。その点、銭湯はお風呂に入るというシンプルな行為をきっかけに、知らない人ともやりとりが生まれる。さりげなく「対話の作法」を学べる場所だったのか。

商店街を歩くたび、たくさんの知り合いとすれちがう

大久保:この街は家が密集していて、路地も狭いのでよく人とすれ違います。たくさんの家から観葉植物が飛び出しているし、私的領域と公的領域が混じり合っている。そこで対話をしてもいいし、逆にあえて返さなくてもいいけれど、いずれにせよ誰かと生きるための作法が学べる場所になっている。

電気湯もそういう関わりしろのひとつだし、kamosはまた違うアプローチで対話が生まれる場所にしたかったんです。

──狭い空間で一緒に生きるために育まれたコミュニケーションの作法が、下町らしさを生んでいるのかもしれませんね。明るい銭湯では込み入った話が難しくても、暗い本屋だからこそ話せる内容もありそうです。

大久保:哲学者のリチャード・ローティは、都市空間における対話の場として「生計を立てるために、笑顔で商売するバザール(市場)」と「暗がりで嫌なことも話せるクラブ」の二つが必要だと説きました。

僕が尊敬する哲学者・朱喜哲先生の書籍でそのことを知り、正しくないことでも打ち明けられる場所の大切さを実感したんです。kamosも、そんな「間違っているかもしれないこと」を言える場所でありたいと思っています。

──銭湯に行けない、行きづらいときでも、本屋なら足を運べる人もいそうですね。本が自分の考えに寄り添ってくれたり、本を読んで感じたことを口に出すことが、気持ちの支えになってくれるかもしれません。

知らない誰かと出会うように、分厚い本と向き合ってみる

──kamosにはいろんな本が並んでいますね。国内外の都市や思想を扱ったものや、先ほども話に出たジェンダーに関するものなど、じっくり時間をかけて読むタイプの本が多い印象です。選書はどのようにしているんですか?

北澤:私と大久保さん、もう一人の共同代表の柳下藍さんがそれぞれ選んでいます。私は音楽や芸術、世の中に対する怒りや疑問から、大久保さんは哲学や公共空間に関する分野からなど、それぞれの興味を持ち寄ってセレクトしています。

大久保:以前、僕がなんとなく置いたレコードの指揮者が、実は選民思想に近い立場の人で「これはkamosにそぐわない」と北澤さんに指摘されたことがあって。そういう目線にも助けられていますね。

──3人で本を選ぶからこそ、お互いの知らない価値観に触れる機会になるんですね。銭湯という入口とはまた異なる出会いや学びも起きそうです。

北澤:店番をしていると、商店街の立地もあって本当にいろんな人が前を通ります。銭湯とは違う層の人と出会えるのが面白いですね。銭湯には入りづらい人、kamosで扱う本を必要としているような人にどうやったら来てもらえるかは、ずっと考えています。読書会や哲学対話なども企画して、試行錯誤を重ねているところです。

この投稿をInstagramで見る

kamosで実施された哲学対話のイベント

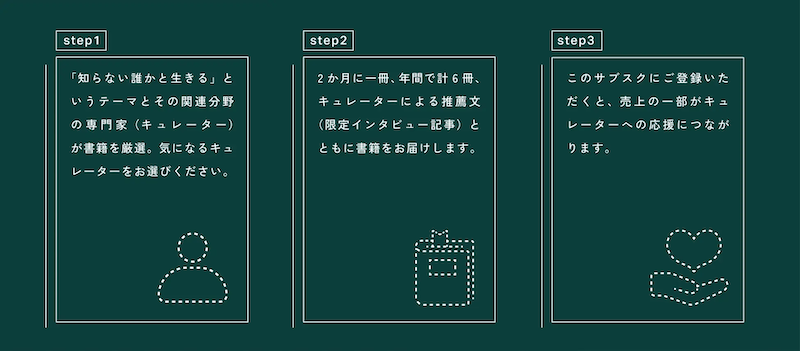

──店頭での販売以外にも「kamos選書」という、選者による本が届くサブスクリプションサービスも特徴的ですよね。先ほど名前が挙がった朱喜哲さんをはじめ、アーティストのChim↑Pom from Smappa!Groupや、ジモコロ前編集長の徳谷柿次郎さんなど、個性豊かなキュレーターが揃っています。

大久保:「kamos選書」は、包摂や他者と共に生きることに関わる分野を研究・実践されている専門家にお声がけして、キュレーターとして選んでいただいた書籍が一年間で6冊届くサービスです。

名前を知らなくても、何度も顔を合わせる人がいたら自然と話しかけたくなるじゃないですか。それと同じように、生活のなかで言葉やテーマを一つ持ち歩くと、いろんな場面で発見があるんです。わかりやすいテーマや消費的な題材だけでなく、難しそうなテーマとも、2ヶ月ごとに強制的に届く本を通じて向き合えるようにしました。

──それこそ、街の中で知らない人と偶然出会って、仲良くなっていくような感覚が味わえそうですね。もしかしたら、難しくてわからないかもしれないけれど……。

大久保:わからなくても、とりあえず抱えて続けてみることが大事なのだと思います。テーマも選書の内容もどれも面白いのですが、まだまだアプローチできていないのが悔しくて。本当に面白いので、ぜひチェックしてみてほしいです!

愛おしくとも面倒臭い、他者との暮らしはこれからも

──シンプルじゃない課題を考えるためには、こういう暗がりのような空間や、本を手にして家で考える時間が必要かもしれないですね。この街や電気湯で培われてきた、他の人と暮らすためのコミュニケーションや対話の仕方を、kamosという場で捉えなおそうとしていることがわかりました。

電気湯を引き継いだ話から始まって、銭湯の建て替えで借金するとか、常連さんや若者とのコミュニケーションとか、本屋の広報が難しいとか……。こう言ってはなんですけど、本当、街での暮らしも商売も、大変で面倒臭いことだらけですよね。

北澤:私も縁あってこの街のシェアハウスで暮らし始めたのですが、たまに距離感が難しいことがあって。ヴァイオリンを練習するために一人で集中したい時に、リビングで突然お誕生日パーティが始まって、扉越しに誘われたときには「わたしはここで暮らしていけないかも!」と思いました(笑)。

──距離が近すぎるゆえのトラブルが(笑)。でも、街で誰かと暮らしていくためには、その距離感をうまく調整する必要がありますよね。大久保さんも北澤さんも、銭湯や本屋を通じて、そのチューニングを行っているように思えました。

大久保:僕、電気湯の番台では明るく挨拶してますけど、kamosではちょっとスカしたファッションにして、会話も最低限にしてモードを変えてるんです。明るい会話や淡々とした接客とか、いろいろな方法で「知らない誰かと生きること」を実践したくて。

──面白いなぁ。バザールとしての電気湯と、クラブとしてのkamosで、自分のキャラクターも変えているんだ。大久保さんなりの二刀流ですね。

大久保:今はkamosを軌道に乗せようと頑張っていますけど、次はみんなで机を囲む朝ごはん屋さんとかもやりたくて。対話の手法を検証する場所を通じて、知らない誰かと一緒に過ごす方法を実践していきたいです。

──銭湯というハードの形は変わっていくかもしれないけれど、そこで培われたコミュニケーションや対話の作法は、街の中に引き継がれていくんですね。公共性というものの捉え方も、少しずつ変わっていくように感じました。今後の電気湯、kamos、そして朝ごはん屋さんも楽しみにしています!

写真:本永創太

あわせて読みたい

この記事を書いたライター

1992年生まれ。大学で3Dプリンタに出会いものづくりの楽しさを知り、研究員として勤務したのち独立。出身は長野市ですが、幼児期に引っ越したので記憶がうっすらしています。