長いだけで議論の前進しない会議や、参加者が当たり障りの発言しかできない空気のある会議など、不毛な会議が続いてうんざりした経験はありませんか?

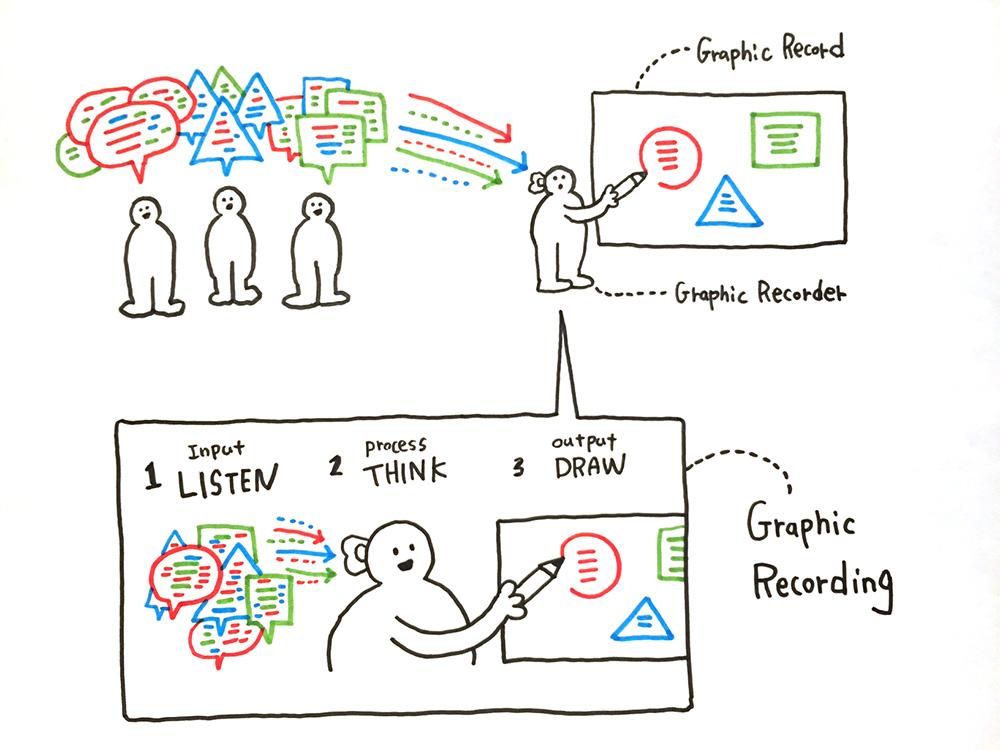

そんな場の議論を整理・活性化させるため、主に模造紙とペンを用いて人々の対話をイラストや図式でリアルタイムに可視化する「グラフィックレコーディング」という手法が、近年注目を集めています。

今回お話を伺う清水淳子さんは2013年から「Tokyo Graphic Recorder」としてグラフィックレコーディングの研究・実践を続けている人物。日本におけるグラフィックレコーディングの第一人者である清水さんに、グラフィックレコーディングという手法を始めたきっかけやその効果、そしていち会社員が社内の会議に無理なくグラフィックレコーディングを取り入れるためのコツなどを語っていただきました。

きっかけは「このまま終わったらまずい」会議だった

清水 淳子さん(以下:清水) 数年前、デザイナーとして入社した会社でとあるプロジェクトに関する会議があったのですが、それが専門も立場も異なるさまざまな人たちが集まっている場だったんです。そのため参加者の発言の内容がお互いにうまく伝わらず、場の空気が悪くなりかけていって……。

清水 内容に齟齬が生じたままで解散となってしまうと、デザイナーとして自分がなにを作ればいいのか分からないじゃないですか。これはまずい、この場で怒られてもいいからもう少し現状を整理しておきたい……と焦ったときに、とっさに思いついたのが「グラフィックでコミュニケーションをとる」という苦肉の策で。

ホワイトボードの前に出ていって、言葉ではなくイラストや図を描いてみんなが話している内容や一人ひとりが伝えたい内容を可視化し説明するようにしたら、その場の空気がやわらかくなっていき、生じてしまっていた齟齬が一気に解消されていくのを感じたんです。

清水 これはすごく役に立つなと感じたのですが、同時に、まだ日本では受け入れられにくい手法かもしれないなとも思いました。

私自身、その会議に参加したのが20代前半の頃。そのくらい若い社員が、会議の場でひとり席を立ちホワイトボードの前に行く、ということ自体に勇気がいるなと実感したので……。

清水 会議中ホワイトボードを使うときも、なんとなくテキスト以外のものを描くことに抵抗のある空間じゃありませんか? 議事録もWordなどテキストの形でとるべきであって、重要な会議中に絵を描くなんてけしからんという雰囲気があるというか。

清水 また社内の会議とは別に、この頃はさまざまな社外勉強会に参加していました。その勉強会の内容を、自分用にまとめたメモとしてSNSやブログにアップしたところものすごく好評で。イベントでリアルタイムで描いてくれないか? という依頼をいただくようになってきたんです。

2013年には従来のグラフィックデザインとは異なるグラフィックの可能性を探求するために「Tokyo Graphic Recorder」という名前でサイトを立ち上げ、肩書きを「グラフィックレコーダー」と名乗るようになりました。サイトを通じて依頼をくださった企業の会議やシンポジウムなど、いろんな場に出向いてグラフィックレコーディングを行い、その手法や効果を研究するということを実験的にするようになりましたね。

グラフィックレコーディングの様子

そして活動を続ける中で、海外にも同様の手法があるというのを聞いたんです。グラフィックを表現ではなくツールとして使い、議論を活性化するというのは既に海外ではメジャーなやり方なんだと知り、「じゃあこの手法を日本の文化の中で定着させるためにはどうすればいいんだろう?」と考えるようになったんです。

グラフィックレコーディングが議論の場にもたらす効果

清水 私が最初にグラフィックレコーディングをやり始めた会議のように、議論の場のコミュニケーションを円滑にし「対話の活性化を促す」効果を感じたのはもちろん、その場に来られなかった人やあとから内容を確認したい人のためのアーカイブとして役に立つケースがあるということにも気づきました。目的に応じてさまざまな効果を発揮できるな、と。

清水 いろいろな年代や職種、立場の人たちが集まってゼロからなにかを考えなければいけないようなカオスな場だとより効果的に機能すると思います。「この会議、このままだとやばそう……」という状況にはいちばん効くんじゃないかなと。

清水 そうなんですよね。だからこそ、そういった場でグラフィックを用いて論点の整理をすることが、不毛になりかけている会議を少しでも前に進ませたり、よりよい対話をもたらしたりするきっかけになると思っています。

著書『Graphic Recorder ―議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』ではグラフィックレコーディングの実践方法を段階的に解説しているほか、素早く会議中の要素をグラフィックに落とし込むコツなども網羅されています。絵を描くことに苦手意識を持っている人でも抵抗感なく始められるよう多くの事例を交えながら紹介されていおりまさに「教科書」的な一冊

最初はA4の紙からスタートさせる

清水 例えば、いきなり大きな模造紙を会議室に貼ってグラフィックレコーディングを始めようとしたら「でしゃばり」って思われてしまうかもしれないですし、万一失敗したときに潰しがききづらいと思うんですよ(笑)。最初はA4くらいの紙やノートを使って会議の内容をリアルタイムで聞きながら個人のメモとして記録することをチャレンジして、会議後にシェアして反応を見るのがいいかもしれません。

それでもハードルが高いという場合には、議事録を元に、会議のサマリーを図解にして、参加していたメンバーにメールで送ってみることから始めてみるのもいいと思います。いきなり派手にリアルタイムでグラフィックレコーディングするよりも、まずはグラフィックでコミュニケーションするメリットを確実に感じられる体験作りができると安心ですね。

清水 そうです。それでもし社内の人たちが「あのメモ、分かりやすかったよね」と興味を持ってくれたらグラフィックレコーディングという手法があることを伝えて、徐々に会議中にホワイトボードや模造紙を利用してみる、というのが現実的なのかなと。

清水 グラフィックレコーディングは、文字起こしのように全ての発言を一言一句そのままに記録していくことは不可能です。なので、その場で話している人が一番伝えたいことを読み解き、グラフィックに置き換える、という作業の繰り返しです。イメージとしては国語の試験で出される「この段落に書かれている内容を15文字以内に要約せよ」という問題を解き続けている感じでしょうか……。

話を聞き取り、頭の中で要約した発言をひとかたまりとして、それを図解やイラストレーション、もしくは簡潔なテキストに翻訳してリアルタイムで描き続けていく、ということを繰り返しています。

清水 数字や固有名詞などのファクトはできるだけテキストとして忠実に残して、時間の余裕があれば図解やイラストも添える形にしています。要約した内容はなるべく網羅的にテキストとして残すようにしているんですが、テキストだけだと陳腐に見えてしまうよう要約になりそうなときは、図やイラストを大きめに描き、見る人のイメージを増幅できるするようにしています。

例えば「情熱」や「熱意」というエモーショナルだけど漠然としたキーワードが出たとして、その場の文脈や空気が分かれば違和感なく受け入れられると思うんですが、テキストだけだと、後から見た人がどうしても「?」となってしまうと思うので、そういうときは前向きな表情の人のイラストに変えてみたりして。

テキストとイラスト、図解を組み合わせた例

清水 目的によって優先順位は変わるのですが、基本的にはグラフィックレコーディングでしか残せないようなところを拾う、ということを意識しています。

“見栄”を取り払って対話のきっかけをつくる

清水 もちろんいろいろなグラフィッカーの人がいるので、その場の議論をできるだけ正確に記録したいという方もいると思います。ただ私自身はどちらかというと「私の耳で聞こえたことを自分なりに網羅して記録しておくので、これを元にして情報を修正したり整理したりしてください」という材料を用意するような気持ちで描いています。

私が自分のセンサーをフルに発動して場を記録しようとしても、機械ではなく人間なので、やっぱりどこかに抜けや漏れは出ます。しかし、完全な記録ではないからこそ、参加者の方は「ここは本当にこういう話でよかったんだっけ?」と疑いながら、グラフィックを見ることができる。自分なりの解釈を加えながらグラフィックを見ることで、さらなる議論の活性化に利用してほしいですね。

清水 そうですね。会議によっては私がグラフィックレコーディングに集中して、もう1名ファシリテーターの方に入っていただくという形でタッグを組むケースは多いです。

社内の会議でファシリテーター役の人がほかにいるときは、その人としっかり役割分担するというのがとても大事になってくると思います。ファシリテーターの人に対して「もしも言葉に詰まったり時間内に終わらなくなりそうなときはグラフィックを地図として使ってください、私は記録であなたの進行をサポートします」ということをきちんと伝えられていると、お互いに安心して会議に臨むことができるんじゃないかなと。

清水 ありますね……! 私の本に限らずいろいろな影響もあると思うんですがさまざまな業種の方から「グラフィックレコーディングを取り入れてみました」という報告を聞くケースが少しずつ増えていて。グラフィックもひとつのコミュニケーションツールであるというのがだんだん社会の中に浸透し始めたのかなと感じます。

清水 そうですね。この活動をしているとときどき、「グラフィックレコーディング自体は嫌いじゃないけれど、実は言葉をグラフィックに変換されると内容があんまり頭に入ってこないんだよね」とこっそり言われることがあるんです。

清水 私は長い文章がなかなか頭に入ってこないタイプなんですが、逆にビジュアルランゲージが頭に入りづらいというタイプの人もいるんだなと。グラフィックは「万能なコミュニケーション手段」だと考えてしまいがちですが、そうではないと思います。ビジュアル、テキスト、音声、人それぞれ認知しやすい情報の形があることを理解しあうことは重要ですね。

清水 グラフィックの特徴・よさとして、とりあえず忙しい中でも、短時間で一度は全体像に目を通しやすいて向けてもらえる、というのは大きいと思います。会議中「今、どんなことを話しているんだっけ?」となる瞬間でも、グラフィックでリアルタイムに可視化されていれば、パッと見て何となく全体の状況がつかみやすくなりますよね。また、先程もお話したようにグラフィックレコーディングは記録としての役割も担うと考えています。

テキストベースの議事録の場合、全体像に目を通すのは結構大変です。なので、分かりにくいなと感じても、理解したふりしちゃうことってあるじゃないですか(笑)。それがグラフィックであれば、その会議に参加してない人でも全体像に目を通すハードルは低くなるんじゃないかな。

清水 それからテキストだけの情報だと、読解力や議論されているテーマの難易度によって内容をよく読み取れる人とそうでない人が出てきてしまうのですが、グラフィックの場合は「これってどういうこと?」という質問をすぐに投げかけやすいので、仮に分かりづらい箇所があってもそこからすり合わせができる。

大人の見栄みたいなものを取り払って、本音で対話するきっかけをつくりやすいというのが、グラフィックレコーディングの面白いところだと思いますね。

お話を伺った方:清水淳子さん

取材・文/生湯葉シホ

撮影/曽我美芽

編集/はてな編集部